イランの「お伊勢まいり」で雑踏に溶け込む(マシュハド)

航空機を愛する者にとって、イランは大いなる天国である。

というのは、イランの航空会社は(経済制裁を云々する以前から)オールディーズな機材を運用していることで有名だからだ。

ひとつ例を挙げよう。

ボーイング社が1964年に世に送り出したB727。この伝説の3発機(=お尻にエンジンを3つ着けた飛行機)は、イランのアーセマーン航空が最近まで「世界で唯一」の運航会社だった。しかし、2019年1月、ついに退役してしまう。これに間に合った航空ファンに、私は憧憬の念を抱いている。

今回の旅では国内線に搭乗する予定が3回あった。うち1回はキャンセルの憂き目をみたが、「テヘラン発イスファハーン行き」と「テヘラン発マシュハド行き」の便には無事に乗ることができた。

そしてそのどちらもが、なかなかに峻烈な体験であった。

※ これは「世界の半分」でフライトキャンセルに喘ぐ(イスファハーン)の続篇ですが、この記事だけを読まれても特に支障はありません。

ATRシリーズの機体はいまでも世界中で飛んでいて、とりたてて珍しいわけではない。でも着陸する前に左エンジンが停止したのにはシビれた。出発時からすでにちょっと怪しかったが(プロペラの回転数が明らかに足りていなかった)、まさか完全に止まるとは。航空ファンにとってイランは天国だが、本物の天国にはまだ行きたくない。

私の祈りはどうにか通じて、右側のプロペラだけでも機体は前方に進み、やや強めのバンプとともに滑走路に接地した。自然発生的に、機内で拍手が巻き起こった。

着陸時に乗客が拍手するのは、旧ソ連圏でもしばしばみられる。旅行者をイイ感じに不安にさせつつ、「いまここに生きていることの僥倖」をリマインドさせるすばらしい文化だ。

この飛行機は、ジャンボの「初代」だけあって、現代的見地からすると試行錯誤の途中というか、全体にもっさりした感がある。

私が搭乗したマハン航空のB747には、座席でもなく非常口でもなく、といって器材の置き場でもない、文字どおり「なんでもない」空間があって、いくら機体が大きいからといって贅沢すぎやしないかと思った。日本の航空会社の人が見たら悶絶するんじゃないだろうか。

贅沢といえば、テヘラン~マシュハドという短距離の(約1時間半の)国内線で、こんなに巨大な機体を使うのはいかにも贅沢だ。しかも、他のエアラインも同じ路線のフライトをいくつも飛ばしている。

もしかしてこれ、めちゃくちゃ赤字路線なんじゃないか・・・?

私は余計な心配をした。でもそれはまったくの杞憂だった。というのは、まもなくお客さんが続々と現れて、機内の搭乗率はたちまち100%に漸近したからだ。

そうして逆に驚いた。このどう見ても普通の国内線が、なんでこんなに人気があるんだ?

ここで再び思い出す。いまはイランの正月なのだ。そして聖廟都市・マシュハドを訪ねることは、江戸時代でいえば「お伊勢まいり」のようなものなのだ。

例によって外国人は我々だけである。となりの男の子が、照れくさそうに私に笑いかける。私も笑顔を返す。小さな交流がそこに生まれる。

マハン航空、マシュハド行きのB747-300が、出発のお知らせを申し上げます。

当局の説明によれば、エマーム・レザー霊廟を頂くマシュハドはシーア派最大の巡礼地で、イスラム教全体でも(サウジアラビアのメッカに次いで)世界第2位の聖地という。なるほどここは特別な場所なのだ。

ハラメ・モタッハル広場に近づくと、自分が「異分子」である自覚が強まった。ここにいる99.99%の人がイスラム教徒で、0.01%たる私はしがない坊主頭の無宗派である。0.01%の輩はどのように振る舞えばよいのか。だんだん手のひらが湿ってきた。

施設内には我々も立ち入ることができた。ただし事前のセキュリティ・チェックが必要で、カメラやiPadなどは持参不可。つまり写真を撮るのはNGなのだ、と思いきや、同道した施設のガイド氏(無料)によれば「スマホを持ち込むのはOKだし、なんならそれで撮影しちゃってもいいですよ」とのこと。このあたり、厳しいのかゆるいのかよくわからない。

私はこのときスマホ自体を持っていなかったので(※)、以下の写真は同行者Eさんの撮影である。

※ 数日後にトルクメニスタンの市場でSamsungのGalaxy J2 Coreを衝動買いし、パッケージを開封したら中央アジア地域のSIM限定とあって絶望するのだが、これはまた別の話だ。

結婚の誓いのような儀式をする男女。亡骸を納めた棺を担いで哀悼する親族たち(遠方からここまで棺を運ぶ風習との由)。そこには、生の凝縮があり、死の凝縮があり、営みを奉じるための聖地があった。

それから豪華な広間を通り抜けた。これもまた意義の深い宗教施設なのかと思ったら、

ここはただの休憩所であった。

床に座って荷物番をしながら昼寝をしているお父さん。

シャツをまくって無意味にお腹を露出している男の子。

疲労が極北に達して「無」の表情をしているお母さん。

これは、と私は思った。

これは、人間というものの本質ではあるまいか。イランでも日本でも、アメリカでもオーストリアでも、それほど大きくは変わらない、これが本質ではあるまいか。

ずいぶんと大げさなことを思ったものだが、胸のうちには不思議な温かさが広がった。

「同じだな」「同じなんだね」と、そうしてひとりで呟いた。

料金表を眺めると(この頃にはペルシャ語の数字を読めるようになっていた)、9万リアルとある。実勢レート換算で、約80円。めちゃくちゃに安い。

それで買おうとするのだが、これがなかなか簡単ではなかった。

まず、作品のタイトルがわからない。指をさして、「このおじさんの顔がアップになってるポスターのやつ」と言おうとしても、

ほぼすべての映画でおじさんの顔がアップなので、対象をひとつに絞り込めない。

受付のおばさんが、「この映画はペルシャ語だけど大丈夫なのか?」と確認する。

その確認は親切心から来ており、誠にありがたいことではあるが、「ペルシャ語は1ミリもわからない。しかしペルシャ語の映画を観たい」という私の主張が、どういうわけかまったく伝わらない。そんな客は、たぶん前例がないのだろう。おばさんのロジックの範囲を逸脱してしまっているのだろう。

いくつかの押し問答の末、おばさんは私を怪訝な顔つきでじっと見つめ、それから人差し指で自らの頭部の右のあたりをくるくる回す仕草をして、最終的にはチケットを売ってくれた。

なにか致命的な誤解をされたような気もするが、その点に拘泥するのはもうやめよう。私は手元のチケットを検めた。

これが、わからない。

「今日の21時に上映開始」ということは理解できるが――実はそうではなかったのだが――作品名がわからないし、どの部屋に行けばいいのかもわからない。「4」と「3」の数字が何を意味するかもわからない。たぶん座席に関係するなにかだろう、と朧げに推測できるだけだ。

座席に関係するなにか。

私の内部で不確実性がどんどん膨らんでいって、興奮を司る神経をドライブさせた。

「なんでもいいから、21時にドアが開いている部屋に飛び込もう」と私は思った。

いつもは穏和で慎重、悪く言えば小心者、つねに中庸を好む性格の私であるが、このときはなぜだか破滅的な気持ちになっていた。

ところが、21時になってもドアはひとつも開かない。

映画館のロビーにはすでに大勢の人たちですし詰めになっているのだが、なにか暴動が起きそうな風でもない。にぎやかではあるが、秩序はそれなりに保たれている。

一体、なにがどうなっているのか。

わけがわからなくなって、地上階と2階の階段を無意味に上り下りしていた私に、アフガニスタン人の夫婦が声をかけてくれた。

彼らによれば、21時とは上映時間ではなく、「部屋のドアが空くタイミング」であるという(飛行機の搭乗時刻みたいなものか)。そしてそのタイミングもときどき遅れるということだ(これも搭乗時刻と似ているな)。

なんだそりゃ、と私は思ったが、イランに入ってはイランに従え。得心すると同時にドアも開いた。アフガニスタンの夫婦に座席も教えてもらって、我々はすぐに友達になった。

マシュハドの映画館は、私の期待どおり、まさに最高の環境であった。

まず、上映に遅刻してくる輩がたくさんいる。そのたびにドアの隙間から光が入ってくる。遅刻者は悪びれず皆の前を横ぎって自分の席を探すのだが、なにしろ暗がりなので、「ここはおれの席だ」「私の席よ」みたいな小競り合いがしょっちゅうある。

映画の暴力シーンで赤ちゃんが泣きだす(社会派サスペンスの硬派な作品だった)。一瞬、うんこの臭いが空調に運ばれてくるのを感じるが、これは気のせいだったかもしれない。でもまあ赤ちゃんだからしょうがないわね、みたいなムードである。お母さんもそのまま映画鑑賞を続ける。ケバブみたいなのを持ち込んでばりばり食べている奴がいる。ときどき携帯の画面が白く光る。

なんというか、ラピュタ阿佐ヶ谷や渋谷ユーロスペースとはかなり違った雰囲気の映画館である(いまはなき浅草東宝には近いものを感じる)。そこで私も気兼ねなく、イスファハーンの露店で買ったピスタチオをぽりぽり食べた。暗闇で殻をむくのが難しくて、指を少し切ってしまった。

「いろいろ助けてくれてありがとう」と私はアフガニスタンの夫婦に御礼を言った。

「イランでは映画がものすごく人気ということがよくわかったよ。だけどいまの日本では、もはや映画館にあんまりお客さんは来ないんだけどね」

すると旦那さんが尋ねた。「日本の人たちは、映画館のほかにどこに行くというんだい?」

私はうまく答えられなかった。たしかに、みんなどこに行っているんだろう?

あらかじめ頼んでいたドライバーさんが洪水警報のために直前キャンセルとなったときにはどうなることかと思ったが、幸いなことに彼女(女性だった)は責任感のある方で、かわりに運転できる人を見つけてくれたのだ。

マシュハドから国境線まで、3時間強のドライブ。

このような道をくねくねと進んでゆく。

いままで見てきたイランとは、まるで異なる光景だ。

そしてこの日は豪雨にはならなかった。これは本当に幸運であった。

(でもイラン全土は大きな洪水被害に見舞われた。日本政府は4月10日に緊急援助を発表し、これが2か月後の日イラン首脳会談のトピックのひとつとなるのだが、当然ながらこのときの我々に知る由はなかった)

このおじいちゃんの最大の特徴は、ハンドルを握らずに運転をすることだ。

【答.】

対向車線に侵入し、前方車両に肉薄し、断崖絶壁に接近する。

「前を見て!」「ハンドルを握って!」と小さく叫ぶが、おじいちゃんは意にも介さず、ペルシャ系EDM(電子音楽)の音量をMAXにして踊りだす。

「そういえば日本人のお客さんを乗せたこともある。大喜びだったよ」と、おじいちゃんは罫線ノートを我々に渡した。ある種のゲストブックとして使っているものらしい。

多国籍の筆跡が並ぶなかで、たしかに日本語で書かれた箇所がひとつある。

それは妙齢の女性とおぼしき達筆の字で、

この人の運転はめちゃくちゃ。

生きた心地がしませんでした。

人生最悪の体験。

もう二度と乗りたくありません。

といった旨の記述がなされていた。10年前の日付であった。

「これは大変なことになった」と私は思った。

考えてみれば、洪水警報で誰もが運転を辞退する状況において、彼だけがオファーを受けたというのが、そもそもおかしな話であった。

おじいちゃんはイラン・イラク戦争の生き残りという。人の命というものに対して、なにか突き抜けた考え方を獲得するに至ったのだろうか。

私は、これまでの人生において、うれしかったこと、かなしかったこと、たのしかったことなどを、ひとつずつ指折り数えていった。

曠野から濃霧が立ち込めて、視界は白色に包まれた。

イランの旅は終わったが、(ありがたいことに)我々の人生は続けることを許された。

検問所の近くに両替商がいて、手持ちのリアルをトルクメニスタン・マナトに替える。

陸路の国境越えはやはり独特で、審査に並ぶ人たちの顔ぶれもどこか「プロ」っぽい。洗剤やら食品やらを山ほど抱えている。トルクメニスタンで売りさばくつもりなのだろうか。

イランの出国審査では、トラブルは起こらなかった。出国スタンプも押されなかった。

トルクメニスタンの入国審査では、約1,000米ドルを要求された。

査証の手数料とのことで、係官は「払えないなら入国は不許可」と言う。

そんな話は聞いていないし、そんな大金も持っていない。

ここにきて、まさかの、破産である。

これは、どういうことか。

我々は何者か。我々はどこへ行くのか。

国境線の向こうに聳える山脈が美しかったことを、私はいまになって思い出す。

というのは、イランの航空会社は(経済制裁を云々する以前から)オールディーズな機材を運用していることで有名だからだ。

ひとつ例を挙げよう。

ボーイング社が1964年に世に送り出したB727。この伝説の3発機(=お尻にエンジンを3つ着けた飛行機)は、イランのアーセマーン航空が最近まで「世界で唯一」の運航会社だった。しかし、2019年1月、ついに退役してしまう。これに間に合った航空ファンに、私は憧憬の念を抱いている。

今回の旅では国内線に搭乗する予定が3回あった。うち1回はキャンセルの憂き目をみたが、「テヘラン発イスファハーン行き」と「テヘラン発マシュハド行き」の便には無事に乗ることができた。

そしてそのどちらもが、なかなかに峻烈な体験であった。

※ これは「世界の半分」でフライトキャンセルに喘ぐ(イスファハーン)の続篇ですが、この記事だけを読まれても特に支障はありません。

|

| 国内線の空港。子どもの遊び場もちゃんとある |

イスファハーン行き、ATR72-600

イスファハーン行きの機体は、ATR72-600であった。私はこのプロペラ機が好きで、組み立ての工程を見るためだけにナポリに行ったことがある。猫がのんびりと敷地内を歩く、イタリアらしい大らかな構えの素敵な工場だった。ATRシリーズの機体はいまでも世界中で飛んでいて、とりたてて珍しいわけではない。でも着陸する前に左エンジンが停止したのにはシビれた。出発時からすでにちょっと怪しかったが(プロペラの回転数が明らかに足りていなかった)、まさか完全に止まるとは。航空ファンにとってイランは天国だが、本物の天国にはまだ行きたくない。

私の祈りはどうにか通じて、右側のプロペラだけでも機体は前方に進み、やや強めのバンプとともに滑走路に接地した。自然発生的に、機内で拍手が巻き起こった。

着陸時に乗客が拍手するのは、旧ソ連圏でもしばしばみられる。旅行者をイイ感じに不安にさせつつ、「いまここに生きていることの僥倖」をリマインドさせるすばらしい文化だ。

|

| 空港にある理髪店。待ち時間に散髪するのはなるほど合理的だ |

マシュハド行き、B747-300

マシュハド行きの機体は、初代ジャンボジェットとして世に広く知られるB747-300であった。いまではどの航空会社も使っていないような古い機体だが、ここではふつうに現役で使われている。これはどうしたってテンションが上がりますよね。この飛行機は、ジャンボの「初代」だけあって、現代的見地からすると試行錯誤の途中というか、全体にもっさりした感がある。

私が搭乗したマハン航空のB747には、座席でもなく非常口でもなく、といって器材の置き場でもない、文字どおり「なんでもない」空間があって、いくら機体が大きいからといって贅沢すぎやしないかと思った。日本の航空会社の人が見たら悶絶するんじゃないだろうか。

|

| 「なんでもない」空間 |

贅沢といえば、テヘラン~マシュハドという短距離の(約1時間半の)国内線で、こんなに巨大な機体を使うのはいかにも贅沢だ。しかも、他のエアラインも同じ路線のフライトをいくつも飛ばしている。

もしかしてこれ、めちゃくちゃ赤字路線なんじゃないか・・・?

私は余計な心配をした。でもそれはまったくの杞憂だった。というのは、まもなくお客さんが続々と現れて、機内の搭乗率はたちまち100%に漸近したからだ。

そうして逆に驚いた。このどう見ても普通の国内線が、なんでこんなに人気があるんだ?

ここで再び思い出す。いまはイランの正月なのだ。そして聖廟都市・マシュハドを訪ねることは、江戸時代でいえば「お伊勢まいり」のようなものなのだ。

例によって外国人は我々だけである。となりの男の子が、照れくさそうに私に笑いかける。私も笑顔を返す。小さな交流がそこに生まれる。

マハン航空、マシュハド行きのB747-300が、出発のお知らせを申し上げます。

|

| ジャンボジェットならではの2階建て構造 |

|

| 機内はたちまち満席になった |

|

| 美容外科の広告(機内誌)。右から2番目の人は「After」でハゲちゃってるが大丈夫か |

「異分子」だが中には入れた

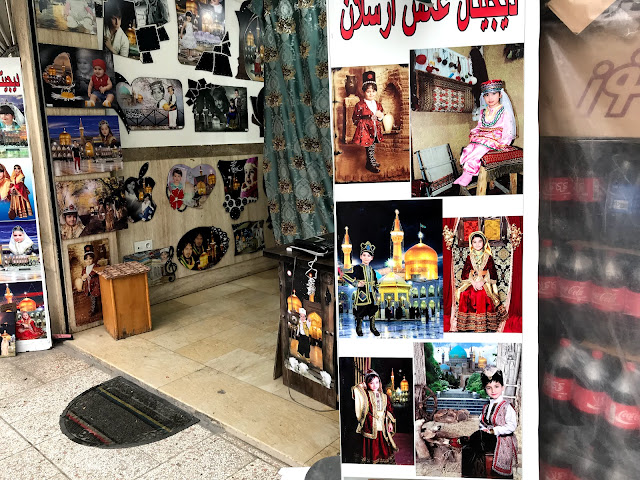

マシュハドに到着してまず気がついたのは、テヘランやイスファハーンに比べて、女性の服装が「固め」なことだ。イスラム教徒と聞いてまずイメージする、あの黒ずくめの衣装が明らかに増えた。当局の説明によれば、エマーム・レザー霊廟を頂くマシュハドはシーア派最大の巡礼地で、イスラム教全体でも(サウジアラビアのメッカに次いで)世界第2位の聖地という。なるほどここは特別な場所なのだ。

|

| 子どもに衣装を着せて記念写真を撮る、スタジオアリスみたいなお店をよく見かけた |

|

| 道ゆく人の服装はテヘランよりも「固め」だが、人なつっこさはあまり変わらない |

|

| ムスリム向けの小規模ツアーも人気らしい。荷物の運び方がラディカルだ |

|

| 家族連れの訪問者が多い。やはりこれは「お伊勢まいり」だなあと思う |

ハラメ・モタッハル広場に近づくと、自分が「異分子」である自覚が強まった。ここにいる99.99%の人がイスラム教徒で、0.01%たる私はしがない坊主頭の無宗派である。0.01%の輩はどのように振る舞えばよいのか。だんだん手のひらが湿ってきた。

施設内には我々も立ち入ることができた。ただし事前のセキュリティ・チェックが必要で、カメラやiPadなどは持参不可。つまり写真を撮るのはNGなのだ、と思いきや、同道した施設のガイド氏(無料)によれば「スマホを持ち込むのはOKだし、なんならそれで撮影しちゃってもいいですよ」とのこと。このあたり、厳しいのかゆるいのかよくわからない。

私はこのときスマホ自体を持っていなかったので(※)、以下の写真は同行者Eさんの撮影である。

※ 数日後にトルクメニスタンの市場でSamsungのGalaxy J2 Coreを衝動買いし、パッケージを開封したら中央アジア地域のSIM限定とあって絶望するのだが、これはまた別の話だ。

これが人間の本質ではあるまいか

人も多いが、広場も大きい。まずは建物の威容に圧倒される。ややあって目が慣れ、人びとのふるまいを観察する余裕が出てくる。結婚の誓いのような儀式をする男女。亡骸を納めた棺を担いで哀悼する親族たち(遠方からここまで棺を運ぶ風習との由)。そこには、生の凝縮があり、死の凝縮があり、営みを奉じるための聖地があった。

それから豪華な広間を通り抜けた。これもまた意義の深い宗教施設なのかと思ったら、

ここはただの休憩所であった。

床に座って荷物番をしながら昼寝をしているお父さん。

シャツをまくって無意味にお腹を露出している男の子。

疲労が極北に達して「無」の表情をしているお母さん。

これは、と私は思った。

これは、人間というものの本質ではあるまいか。イランでも日本でも、アメリカでもオーストリアでも、それほど大きくは変わらない、これが本質ではあるまいか。

ずいぶんと大げさなことを思ったものだが、胸のうちには不思議な温かさが広がった。

「同じだな」「同じなんだね」と、そうしてひとりで呟いた。

地元の動物園に行く

ハラメ・モタッハル広場のあと、私は同行者諸氏に別れを告げ、するりと雑踏に溶け込んだ。

これまでのイラン紀行文と併せて読まれた方には、「このSatoruというやつは単独行動してばかりじゃないか」と疑われる向きもあるかもしれないが、まあわりにそのとおりだ。これは同行者諸氏の(私の性癖に対する)深い理解と受容に基づくもので、改めて感謝を申し上げる次第である。

私はまず地下鉄に乗り込んで、終点駅の近くにあるマシュハド動物園(Vakil Abad Zoo)に行くことにした。

|

| 動物園の入口。もはや英語表記すらどこにもない |

電車のなかでは乗客の注目を一身に受けて、なんだか「囲み取材」みたいなことになった。旅も後半になると私の方でも慣れたもので(なにしろイスファハーンでは本物のテレビ取材も受けたのだから)、指さし会話帳の助けを得ながら、皆にウケそうな話を披露した。

そうしたら、いかにも中産階級といった按配の――それほど裕福というわけでもなさそうな――四人家族にいたく気に入られて、動物園への道案内をされたばかりか(たしかに初見ではわかりづらい立地ではあった)、チケットまで奢ってもらってしまった。

「いやいや、ここは私が払います。それに今日がイラン最終日なので、リアル(現地通貨)を使い切らないといけないんですよ」と私は強弁したが、それは通らず、ついに押し切られてしまった。旅の恩情、いかばかりか。

「خیلی ممنون من ایران را دوست دارم」と私は言った。

そうしたら、いかにも中産階級といった按配の――それほど裕福というわけでもなさそうな――四人家族にいたく気に入られて、動物園への道案内をされたばかりか(たしかに初見ではわかりづらい立地ではあった)、チケットまで奢ってもらってしまった。

「いやいや、ここは私が払います。それに今日がイラン最終日なので、リアル(現地通貨)を使い切らないといけないんですよ」と私は強弁したが、それは通らず、ついに押し切られてしまった。旅の恩情、いかばかりか。

「خیلی ممنون من ایران را دوست دارم」と私は言った。

|

| 動物たちは経済制裁には関心なさそうだった |

地元の映画館に行く

それから私は市内に戻って、ふと思いついて映画館に入ってみることにした。

中東地域ではイランの映画がいちばん好きだ。でも私がいままで観たのはいわゆる「アート系」ばかりで、地元の人たちが好んで観るような「普段着系」の映画を、マシュハドの映画館で観てみたかった。

中東地域ではイランの映画がいちばん好きだ。でも私がいままで観たのはいわゆる「アート系」ばかりで、地元の人たちが好んで観るような「普段着系」の映画を、マシュハドの映画館で観てみたかった。

料金表を眺めると(この頃にはペルシャ語の数字を読めるようになっていた)、9万リアルとある。実勢レート換算で、約80円。めちゃくちゃに安い。

それで買おうとするのだが、これがなかなか簡単ではなかった。

まず、作品のタイトルがわからない。指をさして、「このおじさんの顔がアップになってるポスターのやつ」と言おうとしても、

ほぼすべての映画でおじさんの顔がアップなので、対象をひとつに絞り込めない。

受付のおばさんが、「この映画はペルシャ語だけど大丈夫なのか?」と確認する。

その確認は親切心から来ており、誠にありがたいことではあるが、「ペルシャ語は1ミリもわからない。しかしペルシャ語の映画を観たい」という私の主張が、どういうわけかまったく伝わらない。そんな客は、たぶん前例がないのだろう。おばさんのロジックの範囲を逸脱してしまっているのだろう。

いくつかの押し問答の末、おばさんは私を怪訝な顔つきでじっと見つめ、それから人差し指で自らの頭部の右のあたりをくるくる回す仕草をして、最終的にはチケットを売ってくれた。

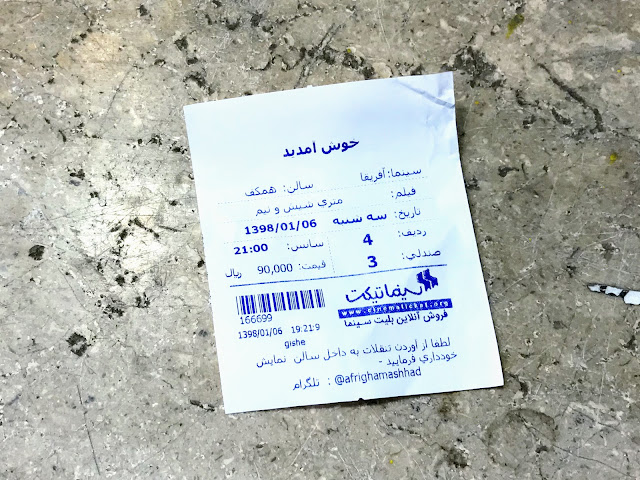

なにか致命的な誤解をされたような気もするが、その点に拘泥するのはもうやめよう。私は手元のチケットを検めた。

これが、わからない。

「今日の21時に上映開始」ということは理解できるが――実はそうではなかったのだが――作品名がわからないし、どの部屋に行けばいいのかもわからない。「4」と「3」の数字が何を意味するかもわからない。たぶん座席に関係するなにかだろう、と朧げに推測できるだけだ。

座席に関係するなにか。

私の内部で不確実性がどんどん膨らんでいって、興奮を司る神経をドライブさせた。

「なんでもいいから、21時にドアが開いている部屋に飛び込もう」と私は思った。

いつもは穏和で慎重、悪く言えば小心者、つねに中庸を好む性格の私であるが、このときはなぜだか破滅的な気持ちになっていた。

ところが、21時になってもドアはひとつも開かない。

映画館のロビーにはすでに大勢の人たちですし詰めになっているのだが、なにか暴動が起きそうな風でもない。にぎやかではあるが、秩序はそれなりに保たれている。

一体、なにがどうなっているのか。

わけがわからなくなって、地上階と2階の階段を無意味に上り下りしていた私に、アフガニスタン人の夫婦が声をかけてくれた。

彼らによれば、21時とは上映時間ではなく、「部屋のドアが空くタイミング」であるという(飛行機の搭乗時刻みたいなものか)。そしてそのタイミングもときどき遅れるということだ(これも搭乗時刻と似ているな)。

なんだそりゃ、と私は思ったが、イランに入ってはイランに従え。得心すると同時にドアも開いた。アフガニスタンの夫婦に座席も教えてもらって、我々はすぐに友達になった。

マシュハドの映画館は、私の期待どおり、まさに最高の環境であった。

まず、上映に遅刻してくる輩がたくさんいる。そのたびにドアの隙間から光が入ってくる。遅刻者は悪びれず皆の前を横ぎって自分の席を探すのだが、なにしろ暗がりなので、「ここはおれの席だ」「私の席よ」みたいな小競り合いがしょっちゅうある。

映画の暴力シーンで赤ちゃんが泣きだす(社会派サスペンスの硬派な作品だった)。一瞬、うんこの臭いが空調に運ばれてくるのを感じるが、これは気のせいだったかもしれない。でもまあ赤ちゃんだからしょうがないわね、みたいなムードである。お母さんもそのまま映画鑑賞を続ける。ケバブみたいなのを持ち込んでばりばり食べている奴がいる。ときどき携帯の画面が白く光る。

なんというか、ラピュタ阿佐ヶ谷や渋谷ユーロスペースとはかなり違った雰囲気の映画館である(いまはなき浅草東宝には近いものを感じる)。そこで私も気兼ねなく、イスファハーンの露店で買ったピスタチオをぽりぽり食べた。暗闇で殻をむくのが難しくて、指を少し切ってしまった。

「いろいろ助けてくれてありがとう」と私はアフガニスタンの夫婦に御礼を言った。

「イランでは映画がものすごく人気ということがよくわかったよ。だけどいまの日本では、もはや映画館にあんまりお客さんは来ないんだけどね」

すると旦那さんが尋ねた。「日本の人たちは、映画館のほかにどこに行くというんだい?」

私はうまく答えられなかった。たしかに、みんなどこに行っているんだろう?

国境線へのドライブ

その翌日、我々は陸路でトルクメニスタンの国境に向かった。あらかじめ頼んでいたドライバーさんが洪水警報のために直前キャンセルとなったときにはどうなることかと思ったが、幸いなことに彼女(女性だった)は責任感のある方で、かわりに運転できる人を見つけてくれたのだ。

マシュハドから国境線まで、3時間強のドライブ。

このような道をくねくねと進んでゆく。

いままで見てきたイランとは、まるで異なる光景だ。

そしてこの日は豪雨にはならなかった。これは本当に幸運であった。

(でもイラン全土は大きな洪水被害に見舞われた。日本政府は4月10日に緊急援助を発表し、これが2か月後の日イラン首脳会談のトピックのひとつとなるのだが、当然ながらこのときの我々に知る由はなかった)

イランの洪水被害の緊急無償資金協力として、給水施設の修復や小学校へのトイレの提供を通じ6万人の水・衛生環境の改善、テント・プレハブの臨時学習施設の設置により4万人の教育環境の改善、さらに洪水により表出した地雷の回避教育実施、医療施設への医薬品や医療キットの提供を行います。— 河野太郎 (@konotarogomame) 2019年6月13日

おそろしき手放し運転と、旅の終わり

そんなわけで陸路の移動は順調に進むかと思いきや、ドライバーのおじいちゃんがなかなかの曲者であった。このおじいちゃんの最大の特徴は、ハンドルを握らずに運転をすることだ。

【問.】

ハンドルを握らずにアクセルを踏み続けると、何が起こるか。

【答.】

対向車線に侵入し、前方車両に肉薄し、断崖絶壁に接近する。

「そういえば日本人のお客さんを乗せたこともある。大喜びだったよ」と、おじいちゃんは罫線ノートを我々に渡した。ある種のゲストブックとして使っているものらしい。

多国籍の筆跡が並ぶなかで、たしかに日本語で書かれた箇所がひとつある。

それは妙齢の女性とおぼしき達筆の字で、

この人の運転はめちゃくちゃ。

生きた心地がしませんでした。

人生最悪の体験。

もう二度と乗りたくありません。

といった旨の記述がなされていた。10年前の日付であった。

「これは大変なことになった」と私は思った。

考えてみれば、洪水警報で誰もが運転を辞退する状況において、彼だけがオファーを受けたというのが、そもそもおかしな話であった。

おじいちゃんはイラン・イラク戦争の生き残りという。人の命というものに対して、なにか突き抜けた考え方を獲得するに至ったのだろうか。

私は、これまでの人生において、うれしかったこと、かなしかったこと、たのしかったことなどを、ひとつずつ指折り数えていった。

曠野から濃霧が立ち込めて、視界は白色に包まれた。

|

| 画像引用:溝口健二「浪華悲歌」 |

イランの旅は終わったが、(ありがたいことに)我々の人生は続けることを許された。

検問所の近くに両替商がいて、手持ちのリアルをトルクメニスタン・マナトに替える。

陸路の国境越えはやはり独特で、審査に並ぶ人たちの顔ぶれもどこか「プロ」っぽい。洗剤やら食品やらを山ほど抱えている。トルクメニスタンで売りさばくつもりなのだろうか。

イランの出国審査では、トラブルは起こらなかった。出国スタンプも押されなかった。

トルクメニスタンの入国審査では、約1,000米ドルを要求された。

査証の手数料とのことで、係官は「払えないなら入国は不許可」と言う。

そんな話は聞いていないし、そんな大金も持っていない。

ここにきて、まさかの、破産である。

これは、どういうことか。

我々は何者か。我々はどこへ行くのか。

国境線の向こうに聳える山脈が美しかったことを、私はいまになって思い出す。

コメント