経済制裁下のイランに、それでも行くべき3つの理由(テヘラン)

イランに行くには、それなりの覚悟が必要となる。

具体的には、イランと緊張関係にある国(例:イスラエル、サウジアラビア、アメリカ)に渡航する難易度が跳ね上がることを覚悟しなければならない。

イスラエルには昨年末に旅行したので、「まあ仕方ないか」と思えるが、近い将来にサウジアラビア出張を控える身としては、苦しい展開が予想される。

そして、ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ。

私はこの国の大学院を卒業した。上の息子はこの国で生まれた。そのときの医療費は州政府が全額負担してくれた(我々は低所得世帯にカテゴライズされていた)。この国にはずいぶんお世話になった。これからお世話になる機会も必ずやあるだろう。

だが、イランの渡航歴を獲得したとき、私とアメリカの関係性は一変する。アメリカ国籍を持つ男児の父から、テロリスト渡航防止法の対象者に降格(または昇格)するのだ。

何気なしにつぶやいた私の言葉に、ウィーンの某ホテルで朝食をご一緒した寺島実郎さんが不思議に感心されていたのを思い出す。

あれは他意のない素朴な実感を口にしたものだった。「反」やら「親」やらの二元論の冠がつかない領域で、「アメリカだけが世界じゃないよな」と、文字に起こすとなんだか当たり前すぎるようなことを、ウィーンで私は深く得心するに至ったのである。

そうした考えを、日々の生活のさなかに、少しずつ糸のようにより合わせ、伸ばしてゆき、その先端が指す方向を見つめてみる。そこに開けてくるものがあるのではないか。

このとき私の結論が出た。

これはもう、イラン・イスラム共和国に行くしかない。私の好奇心はテロリスト渡航防止法のリスクをすでに上回っていた。

※ これは「イラン政府からビザ申請を拒否された」の続篇ですが、この記事だけを読まれても特に支障はありません。

テヘラン、イスファハーン、マシュハドの3都市を巡って、ひとつわかったことがある。「この国は最高におもしろい」ということだ。

イランは最高だ。

いや、イランがすばらしい国であろうことは、来る前からある程度は察していた。なぜなら私にはイラン人の同僚がいるし、イランに住んでいた人も少なからず知っているからだ。

(私のブログの古い読者は、イランで人類学を勉強されたTomokazuさんとの対談記事を想起されるかもしれない。彼はいまやメルカリの幹部である)

目下のイランは、アメリカなどから経済制裁を受けて、かなり難しい状況にある。しかし、それでもなお・・・もとい、だからこそ、この時期にイランを訪れる体験には、不可逆にしてプライスレスな価値があると私は思う。

以下に、いままさに好奇心とリスクを天秤にかけている仮想の読者を念頭におき、またその「好奇心」側の上皿にそっと重しを乗せることを目的として、経済制裁下のイランに行くべき3つの理由を弁論したい。

私の仮説は、「公定/実勢レートの乖離のスピードが速すぎて、闇両替の市場メカニズムがついていけなくなった」というものだ。

つまり、闇両替というのは、公定レートよりも好条件に見える数字を示しつつ、でもそれは本当の地元の流通相場よりも少しだけ悪いレートで、その両者の利ざや(アービトラージ)で稼いでいく商売である。

けれども現在のイランでは、(価格決めの判断材料となる)その相場自体があまりにも急激に変わってしまうために、闇両替の人たちは最適なレートを追いかけきれず、ついには空港の両替屋に劣後するに至った。これが私の想像である。

とまあ、理屈はともかく、いまイランの為替レートはとんでもないことになっているのだ。

なにしろイランの人たちはペプシ・コーラをよく飲むし、スタバのロゴマークも売ってるし(外資規制で出店してないけど)、カフェに行けばインスタグラムに載せるための写真撮影を求められるし、道行く人のスマホからはツイッターの口笛が聞こえてくる(政府はツイッターを禁止しているが、若い世代はVPN接続でアカウントを持っている)。思いのほかリラックスしたムードなのである。

彼らが発する最初の言葉は、およそ95%くらいの確率で「中国人(チーニィー)」または「ニーハオ」である。

これに対して「日本人(ジャポニー)」と答えると、イラン人たちは一気に破顔、ぐいぐい距離を詰めてくる。具体的には、塩豆をくれたり、お茶をくれたり、セルフィー(自撮り棒)で一緒に写真を撮ったり、フェイスブックやテレグラムで友達になろうと言われたり、無尽蔵の質問を投げかけてきたりする。目的地にオンタイムで到着するのは、早々にあきらめた方がよいだろう。

「ダルビッシュ有を知ってるか? おれの親戚だよ!」

同じことを言う輩がたくさんいた。どこもかしこも親戚だらけだ。

「日本を訪れたことはないけど、来年に行くつもりだよ!」

これも同じ人がたくさんいた。訪日イラン人は来年急増の見込み。

「黒澤明とデスノートが好きだよ!」

ずいぶんラディカルな組み合わせである。

「アッバス・キアロスタミとマジッド・マジディが好きだよ」と返したら喜ばれた。

「ホンダが好きだよ!」

自動車とサッカー、どちらのホンダも愛されていた。

「日本はアメリカに戦争をしかけた非白人の国だから好きだよ!」

貴重なご意見、ありがとうございました。

「イランは好き?」「イランのどこが好き?」「イランにはどうして来たの?」「イランのことをどう思う?」といった問いかけも頻出だった。イラン、イラン、イラン、イラン。自分の国に対する外部の視線に著しい関心を示す、この国民性は日本に通じるかもしれない。

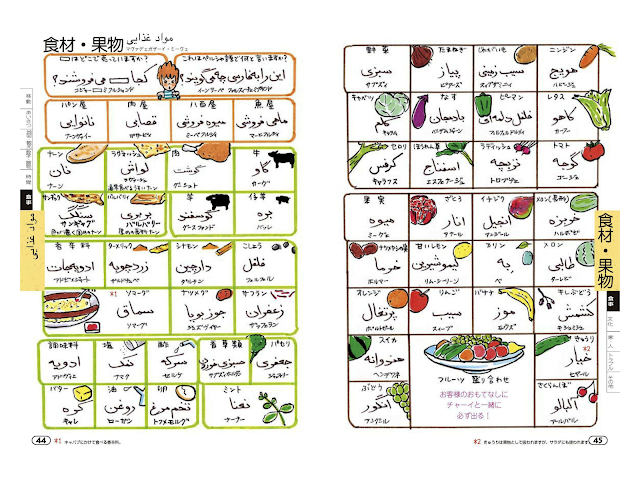

イラン人たちとコミュニケーションを図るうえで、尋常ならざる活躍をみせたのが「旅の指さし会話帳 イラン」である。

この本のすばらしいところは、日本語とペルシャ語の対訳だけでなく、花島ゆきさんによる温かみのあるイラストが随所に添えられていることだ。

私は本書のkindle版を購入し、iPad Proに表示させていたのだが、そうするとイラン人たちにめちゃくちゃウケることに気がついた。

「日本にもペルシャ語の本があるのかよ!」

「うお、すげー!」「これで会話できる?」

「あなたは/とても/親切ですね」

「わたしは/とても/貧乏です」(直後に爆笑)

「え、なに、ぼくにも見せてよ!」

「ぼくも」「わたしも」「わしも」

といったような按配に、予期せぬところで人だかりができて、私はほとんどスーパースターのような接遇を受けた。

なにしろ動物園に行こうとしたら通りすがりの家族連れがおごってくれる(どれだけ払おうとしても固辞された)。地下鉄の券売機の前で立ち往生していたら警察官がおごってくれる。公共バスに乗ろうとしたら女の子たちが笑いながら女性専用区画に引っ張り込んでくる(誰も気にしなかったが、さすがにこれは気まずかった)。

ついにはテレビ局のクルーに目をつけられて、

いきなり取材を申し込まれる展開もあった。

この番組がなんなのかは最後までわからなかったが、どこかで公共の電波に流されたのではないだろうか。私は、「指さし会話帳」についてカメラの前でプレゼンしながら、

「ああ、これでアメリカへの入国がますます難しくなりそうだな・・・」

と心のなかで思った。

しかし、いみじくも私が右手の甲に油性マジックで書きつけたように、マン・イラーノ・ドゥスタラン。私はイランがだいすきです。

外国人というだけで大いなる稀少価値がある、現在のイランでは、旅行者がスーパースターになれるのだ。

具体的には、イランと緊張関係にある国(例:イスラエル、サウジアラビア、アメリカ)に渡航する難易度が跳ね上がることを覚悟しなければならない。

イスラエルには昨年末に旅行したので、「まあ仕方ないか」と思えるが、近い将来にサウジアラビア出張を控える身としては、苦しい展開が予想される。

そして、ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ。

私はこの国の大学院を卒業した。上の息子はこの国で生まれた。そのときの医療費は州政府が全額負担してくれた(我々は低所得世帯にカテゴライズされていた)。この国にはずいぶんお世話になった。これからお世話になる機会も必ずやあるだろう。

だが、イランの渡航歴を獲得したとき、私とアメリカの関係性は一変する。アメリカ国籍を持つ男児の父から、テロリスト渡航防止法の対象者に降格(または昇格)するのだ。

アメリカだけが世界ではない

「ウィーンに来て、はじめてアメリカを遠くに感じるようになった気がします」何気なしにつぶやいた私の言葉に、ウィーンの某ホテルで朝食をご一緒した寺島実郎さんが不思議に感心されていたのを思い出す。

あれは他意のない素朴な実感を口にしたものだった。「反」やら「親」やらの二元論の冠がつかない領域で、「アメリカだけが世界じゃないよな」と、文字に起こすとなんだか当たり前すぎるようなことを、ウィーンで私は深く得心するに至ったのである。

そうした考えを、日々の生活のさなかに、少しずつ糸のようにより合わせ、伸ばしてゆき、その先端が指す方向を見つめてみる。そこに開けてくるものがあるのではないか。

このとき私の結論が出た。

これはもう、イラン・イスラム共和国に行くしかない。私の好奇心はテロリスト渡航防止法のリスクをすでに上回っていた。

※ これは「イラン政府からビザ申請を拒否された」の続篇ですが、この記事だけを読まれても特に支障はありません。

テヘラン、イスファハーン、マシュハドの3都市を巡って、ひとつわかったことがある。「この国は最高におもしろい」ということだ。

イランは最高だ。

いや、イランがすばらしい国であろうことは、来る前からある程度は察していた。なぜなら私にはイラン人の同僚がいるし、イランに住んでいた人も少なからず知っているからだ。

(私のブログの古い読者は、イランで人類学を勉強されたTomokazuさんとの対談記事を想起されるかもしれない。彼はいまやメルカリの幹部である)

目下のイランは、アメリカなどから経済制裁を受けて、かなり難しい状況にある。しかし、それでもなお・・・もとい、だからこそ、この時期にイランを訪れる体験には、不可逆にしてプライスレスな価値があると私は思う。

以下に、いままさに好奇心とリスクを天秤にかけている仮想の読者を念頭におき、またその「好奇心」側の上皿にそっと重しを乗せることを目的として、経済制裁下のイランに行くべき3つの理由を弁論したい。

経済制裁下のイランに行くべき理由①:為替レートがバグっている

これは岡田悠さんの名記事「経済制裁下のイランに行ったら色々すごかった」でも言及されていたが、イランではいま、公定レートと実勢レートの間に大きなずれが生じている。

私が訪問した2019年3月末の時点では、

<公定レート>

1ユーロ = 4.8万リアル

<実勢レート>

1ユーロ = 15.0万リアル

となっていた。現地通貨の価値が、すごい勢いで暴落しているのだ。

こうした状況は、イラン経済にとって望ましいものではないだろう。他方で、一介の旅行者にとっては、枕元にいきなり原油が湧いてきたみたいな展開である。

あなたがそれを望むなら、バブリーな儚さを背負った金持ちの疑似体験ができるだろう。

たとえば、テヘランの飲食店で、マトン・ケバブとバターライスとコーラを注文する。そのお勘定は35万リアル。まさかの300円未満である。

いい気分になって散歩を再開し、露店のターレビ(メロン)ジュースを頼めば、これが5万リアル。まさかの40円未満である。

もうひとつ私が驚いたのは、この旅を通して最もレートのよかった場所が、テヘランの空港の両替屋だったことだ。

外国を旅する者にとって、「空港の両替屋はレートが悪い」のは、疑う余地のない共通理解のようなものになっている。

ところが、我々の経験した限り、1ユーロ=15万リアルよりも良い値を提示するところは、街角に出没する闇両替を含めて、どこにも見つからなかった。私は合計30人くらいの闇両替と話をしたが、その最高値は1ユーロ=14.6万リアルに留まった。

これは、どういうことか。

闇両替の総元締めは空港にいた、ということか?

そうではない(たぶん)。

私が訪問した2019年3月末の時点では、

<公定レート>

1ユーロ = 4.8万リアル

<実勢レート>

1ユーロ = 15.0万リアル

となっていた。現地通貨の価値が、すごい勢いで暴落しているのだ。

こうした状況は、イラン経済にとって望ましいものではないだろう。他方で、一介の旅行者にとっては、枕元にいきなり原油が湧いてきたみたいな展開である。

あなたがそれを望むなら、バブリーな儚さを背負った金持ちの疑似体験ができるだろう。

たとえば、テヘランの飲食店で、マトン・ケバブとバターライスとコーラを注文する。そのお勘定は35万リアル。まさかの300円未満である。

いい気分になって散歩を再開し、露店のターレビ(メロン)ジュースを頼めば、これが5万リアル。まさかの40円未満である。

もうひとつ私が驚いたのは、この旅を通して最もレートのよかった場所が、テヘランの空港の両替屋だったことだ。

外国を旅する者にとって、「空港の両替屋はレートが悪い」のは、疑う余地のない共通理解のようなものになっている。

ところが、我々の経験した限り、1ユーロ=15万リアルよりも良い値を提示するところは、街角に出没する闇両替を含めて、どこにも見つからなかった。私は合計30人くらいの闇両替と話をしたが、その最高値は1ユーロ=14.6万リアルに留まった。

これは、どういうことか。

闇両替の総元締めは空港にいた、ということか?

そうではない(たぶん)。

私の仮説は、「公定/実勢レートの乖離のスピードが速すぎて、闇両替の市場メカニズムがついていけなくなった」というものだ。

つまり、闇両替というのは、公定レートよりも好条件に見える数字を示しつつ、でもそれは本当の地元の流通相場よりも少しだけ悪いレートで、その両者の利ざや(アービトラージ)で稼いでいく商売である。

けれども現在のイランでは、(価格決めの判断材料となる)その相場自体があまりにも急激に変わってしまうために、闇両替の人たちは最適なレートを追いかけきれず、ついには空港の両替屋に劣後するに至った。これが私の想像である。

とまあ、理屈はともかく、いまイランの為替レートはとんでもないことになっているのだ。

|

| 子どものおみやげにイラン警察のレッカー車を買った |

経済制裁下のイランに行くべき理由②:旅行者がスーパースターの扱い

それから、観光客らしき人をほとんど見かけなかった。

キエフ発テヘラン着の飛行機はほぼ満席だったが、眼下に街並みが見えてくると、女性たちは一斉にヘジャブを着けはじめる。みんな正月の帰省でイランに来たのだ。

日本人はおろか、中国人すらどこにも見かけない。これまで私はいろいろな国に足を運んだが、中国人に遭遇しない場所というのはめずらしい。

そういうわけで、散歩しているだけでものすごく注目されるし、ものすごく声をかけられる。気分は江戸時代に往来を歩く外国人である。

イラン人たちの反応は、総じて好奇と好意のハーフ&ハーフだった。私はトレーダー・ジョーズ(アメリカ資本のスーパー)のトートバッグをうっかり持ってきたので、どこかで因縁をつけられて集団リンチに遭うんじゃないかと心配したが、そんなのはまったく杞憂であった。出会い頭に偏狭な武士から「切捨御免」をされることもなかった。

キエフ発テヘラン着の飛行機はほぼ満席だったが、眼下に街並みが見えてくると、女性たちは一斉にヘジャブを着けはじめる。みんな正月の帰省でイランに来たのだ。

日本人はおろか、中国人すらどこにも見かけない。これまで私はいろいろな国に足を運んだが、中国人に遭遇しない場所というのはめずらしい。

そういうわけで、散歩しているだけでものすごく注目されるし、ものすごく声をかけられる。気分は江戸時代に往来を歩く外国人である。

イラン人たちの反応は、総じて好奇と好意のハーフ&ハーフだった。私はトレーダー・ジョーズ(アメリカ資本のスーパー)のトートバッグをうっかり持ってきたので、どこかで因縁をつけられて集団リンチに遭うんじゃないかと心配したが、そんなのはまったく杞憂であった。出会い頭に偏狭な武士から「切捨御免」をされることもなかった。

なにしろイランの人たちはペプシ・コーラをよく飲むし、スタバのロゴマークも売ってるし(外資規制で出店してないけど)、カフェに行けばインスタグラムに載せるための写真撮影を求められるし、道行く人のスマホからはツイッターの口笛が聞こえてくる(政府はツイッターを禁止しているが、若い世代はVPN接続でアカウントを持っている)。思いのほかリラックスしたムードなのである。

|

| アメコミ・ヒーローのフィギュアもあった |

彼らが発する最初の言葉は、およそ95%くらいの確率で「中国人(チーニィー)」または「ニーハオ」である。

これに対して「日本人(ジャポニー)」と答えると、イラン人たちは一気に破顔、ぐいぐい距離を詰めてくる。具体的には、塩豆をくれたり、お茶をくれたり、セルフィー(自撮り棒)で一緒に写真を撮ったり、フェイスブックやテレグラムで友達になろうと言われたり、無尽蔵の質問を投げかけてきたりする。目的地にオンタイムで到着するのは、早々にあきらめた方がよいだろう。

「ダルビッシュ有を知ってるか? おれの親戚だよ!」

同じことを言う輩がたくさんいた。どこもかしこも親戚だらけだ。

「日本を訪れたことはないけど、来年に行くつもりだよ!」

これも同じ人がたくさんいた。訪日イラン人は来年急増の見込み。

「黒澤明とデスノートが好きだよ!」

ずいぶんラディカルな組み合わせである。

「アッバス・キアロスタミとマジッド・マジディが好きだよ」と返したら喜ばれた。

「ホンダが好きだよ!」

自動車とサッカー、どちらのホンダも愛されていた。

「日本はアメリカに戦争をしかけた非白人の国だから好きだよ!」

貴重なご意見、ありがとうございました。

「イランは好き?」「イランのどこが好き?」「イランにはどうして来たの?」「イランのことをどう思う?」といった問いかけも頻出だった。イラン、イラン、イラン、イラン。自分の国に対する外部の視線に著しい関心を示す、この国民性は日本に通じるかもしれない。

イラン人たちとコミュニケーションを図るうえで、尋常ならざる活躍をみせたのが「旅の指さし会話帳 イラン」である。

この本のすばらしいところは、日本語とペルシャ語の対訳だけでなく、花島ゆきさんによる温かみのあるイラストが随所に添えられていることだ。

|

| 画像引用:ドラジェ・エスファンディヤール & 五十嵐 D. ひとみ「旅の指さし会話帳 イラン」 |

私は本書のkindle版を購入し、iPad Proに表示させていたのだが、そうするとイラン人たちにめちゃくちゃウケることに気がついた。

「日本にもペルシャ語の本があるのかよ!」

「うお、すげー!」「これで会話できる?」

「あなたは/とても/親切ですね」

「わたしは/とても/貧乏です」(直後に爆笑)

「え、なに、ぼくにも見せてよ!」

「ぼくも」「わたしも」「わしも」

といったような按配に、予期せぬところで人だかりができて、私はほとんどスーパースターのような接遇を受けた。

なにしろ動物園に行こうとしたら通りすがりの家族連れがおごってくれる(どれだけ払おうとしても固辞された)。地下鉄の券売機の前で立ち往生していたら警察官がおごってくれる。公共バスに乗ろうとしたら女の子たちが笑いながら女性専用区画に引っ張り込んでくる(誰も気にしなかったが、さすがにこれは気まずかった)。

ついにはテレビ局のクルーに目をつけられて、

いきなり取材を申し込まれる展開もあった。

この番組がなんなのかは最後までわからなかったが、どこかで公共の電波に流されたのではないだろうか。私は、「指さし会話帳」についてカメラの前でプレゼンしながら、

「ああ、これでアメリカへの入国がますます難しくなりそうだな・・・」

と心のなかで思った。

しかし、いみじくも私が右手の甲に油性マジックで書きつけたように、マン・イラーノ・ドゥスタラン。私はイランがだいすきです。

外国人というだけで大いなる稀少価値がある、現在のイランでは、旅行者がスーパースターになれるのだ。

経済制裁下のイランに行くべき理由③:この状況は(たぶん)いましかない

為替レートがおかしな状態になっていて、観光客の姿はまず見かけないが、人びとはなんだかリラックスしていて、いかにもハッピーな感じ。これが私の見たイランである。

でもこの状況は、10年「前」にも、あるいは10年「後」にも、おそらく存在しえないものだろう。今回の旅では、そのように思う機会が何度もあった。

たとえば、イランはムスリム国家のなかでも特に戒律が厳しい国として知られている。私もそのように理解していた。ところが、私が街並みで見かけた女の子たちは、髪の毛を極彩色に染めていたり、ヘジャブを後ろ半分にしか被らなかったり、車の運転中などは完全に外したりしていた。

電車の男性専用区画にもしばしば女性の二人組などが入ってきた。男性である私との握手や写真撮影にも抵抗がない。民泊オーナーや観光ドライバーで稼いでいる女性もいる。もちろん個人差はあるけれど、ほかの中東や東南アジアのムスリム地域よりもかなりオープンでゆるい感じだ。私のなかで先入観が気持ちよく砕け散る音がした。

イランを訪問するのは今回がはじめてだが、10年前にはここまで自由な空気ではなかったと推察される。厳しい経済制裁下にあって、この人びとの明るい表情はどういうことなのか。

観察と想像から立ち上がる私の仮説は、以下の2点に集約される。

(1)為替レートには反映されない種類の「実体経済」が元気に育っているから。

(2)外交に政治リソースが割かれたぶん、内政が放任ムードになっているから。

(1)については、小売店やレストランなどの店員さん、あるいは建設業や運送業といった「汗をかく仕事」をする人たちのほぼ全員がペルシャ系の自国民だったことに私は注目した。

これがアラブ圏の中東地域、たとえばアラブ首長国連邦やクウェートだと、キツめの仕事はもっぱら出稼ぎの南アジアの人たちにアウトソースされがちだ。でもイランではそういう傾向は見られない。のんびりしたムードではあるんだけど、みんなしっかり働いている。「ああ、やはりイランは中東のなかでも特殊な強みを持った国なんだな」と私は実感した(余談だが、イラン人を怒らせる最も簡単な方法は「イランってアラブの国ですよね」と放言することだ。もちろんイランはペルシャの国である)。

現地通貨のレートが悪くなっても、イランは国内に豊富な需要がある。「人口」と「可処分所得」をかけ算すれば、筋骨隆々のたくましい消費力(≒経済力)が見えてくる。

欧米企業との取引がストップしても、クレジットカードがまったく使えなくなっても、お店の棚にはありあまるほどの食べ物が、雑貨が、衣服が、おもちゃが、電化製品が並んでいる。中国製の新しい地下鉄も走っている。

その是非はさておき、なるほどアメリカに喧嘩を売るだけの体力のある国なのだ。

(再び余談。イランの人たちは意外にも正面から現政権を批判する。私が現地で仲よくなった仮想通貨ベンチャーの青年は、現在の最高指導者について「あいつは独裁者だ」と笑いながら言った。その軽い口調にびっくりして、私はおもわず後ろを振り返った)

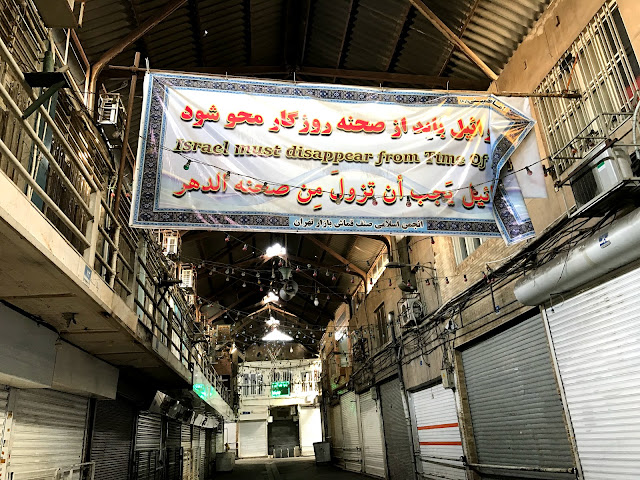

ここまで私は「イランの経済はすごい」的なことを書いてきたが、その政治外交の面では、やはり、なんというべきか、その、あの、「きわめてユニークなポジションにあられるな」と思わせる場面も少なからずあった。

たとえば、テヘランの中心部にあるバザールを歩いていると(概して正月休みだった)、日本の商店街でいうところの「7日まで新春特別セール開催中!」みたいな横断幕に、

「アメリカには他国を非難する資格はない」という強いメッセージが記されている。

そしてその裏側には、

「イスラエルはXXXから消えるべきだ」(最後の単語が隠れていて読めない)と、さらに強烈なメッセージが登場する。

わざわざ英語で記されているのは、外国人に読んでほしいからだろう。

これは危ういな、と私は思った。

人間は一般に、危ういものが目に入ったとき、さっと視線をそらして適切な距離をおく者と、その危うさにむしろ接近していこうとする者の2種類にわけられる。リスクヘッジの巧拙が明暗を分けがちな現代社会において、成功をおさめるのは総じて前者の人間である。

しかし私は後者の人間であるので、イランという国家のこうした側面、いや核心について、もっと顔を近づけて見てみたくなってしまう。

そうして足を運んだのが、テヘラン郊外の閑静な住宅地、その一角に突如として立ち現れる戦車、装甲車、回転翼機、艦上戦闘機、無人標的機、迫撃砲、榴弾砲、多連装ロケット砲などの兵器群に囲まれるように立地する聖なる防衛戦博物館(Holy Defense Museum)である。

この博物館は、イラン・イラク戦争の歴史を紹介することを目的とした施設である。

いや、その表現は少しく穏当すぎるか。より踏み込んだ言葉を使うなら、この戦争がいかにイラク側から一方的にしかけられ、イラン軍がいかに米露仏中といった強敵に善戦し、8年にわたる甚大な犠牲を経て、いかにイラン優位の形で終戦したか。このような視座に立った史実について解説し、もってイランの国威をばりばり発揚させることを目的とした施設である。

そういうわけで、立ち位置としては当然ながらアンチ・アメリカなのだが、BGMにはなぜか「パイレーツ・オブ・カリビアン」のサントラが流れていたりする。チケットは正月割引で、通常は36万リアルのところ25万リアルだが(お値打ち価格!)、訪問客の姿はあまり見ない。そういう施設なのである。

結果をいえば、この博物館を訪問する価値は大いにあった。というのは、この戦争が終結したのはわずか31年前のことで(私が6歳のときだ)、その現役世代への影響がどれほど大きいのか、しみじみ理解できたからである。

なにしろ館員からして元兵士であったし、後日に利用したタクシーの運転手さんも、ご自慢の家族写真の次に見せてくれたのが、川辺に横たわるイラン兵たちの死体写真だったりする。その口ぶりからは「おれたちがこの国を守ったんだ」という誇りを切々と感じる。彼らの正否を断ずることは、私にはちょっとできそうもない。

でもそれはそれとして、世代は少しずつ、確実に変わっていく。戦争を知らない若い人たちはインターネットを通じて(VPN接続を通じて)世界を知っていく。これから一気に自由化が進んで、テヘランが観光客に埋めつくされるのか。あるいは有事の危険性がいよいよ増して、外国人の一切が排除されるのか。

イランはこれからどうなるか。予測するのは不可能に近い。しかし、ひとつクリアな口調で言えることがある。2019年初旬に私が見たイラン、この状況は(たぶん)いましかない、ということだ。

1.為替レートがバグって富豪の気分を味わえるから。

2.旅行者がスーパースターのように歓迎されるから。

3.そして、この状況は(たぶん)いましかないから。

私はテヘランの空気を肺臓に吸い込み、いつか再訪しようと心に誓った。

とはいえ、旅はまだはじまったばかりだ。次の目的地は、「世界の半分」イスファハーン、「シーア派の聖廟都市」マシュハド、さらには陸路で国境を越えて、「中央アジアの北朝鮮」トルクメニスタンである。

イラン全土を見舞った大洪水を受け、山岳地帯から国境線まで我々を案内する予定の運転手から「ちょっと無理です」と前日のキャンセル通知。而して独裁国家トルクメニスタンの入国ビザは日付・場所が厳格に指定されており調整不能。絶望という名の暗雲が、我々の心象風景をゆっくりと覆いはじめたのは、それから数日後のことであった。

でもこの状況は、10年「前」にも、あるいは10年「後」にも、おそらく存在しえないものだろう。今回の旅では、そのように思う機会が何度もあった。

たとえば、イランはムスリム国家のなかでも特に戒律が厳しい国として知られている。私もそのように理解していた。ところが、私が街並みで見かけた女の子たちは、髪の毛を極彩色に染めていたり、ヘジャブを後ろ半分にしか被らなかったり、車の運転中などは完全に外したりしていた。

電車の男性専用区画にもしばしば女性の二人組などが入ってきた。男性である私との握手や写真撮影にも抵抗がない。民泊オーナーや観光ドライバーで稼いでいる女性もいる。もちろん個人差はあるけれど、ほかの中東や東南アジアのムスリム地域よりもかなりオープンでゆるい感じだ。私のなかで先入観が気持ちよく砕け散る音がした。

イランを訪問するのは今回がはじめてだが、10年前にはここまで自由な空気ではなかったと推察される。厳しい経済制裁下にあって、この人びとの明るい表情はどういうことなのか。

観察と想像から立ち上がる私の仮説は、以下の2点に集約される。

(1)為替レートには反映されない種類の「実体経済」が元気に育っているから。

(2)外交に政治リソースが割かれたぶん、内政が放任ムードになっているから。

(1)については、小売店やレストランなどの店員さん、あるいは建設業や運送業といった「汗をかく仕事」をする人たちのほぼ全員がペルシャ系の自国民だったことに私は注目した。

これがアラブ圏の中東地域、たとえばアラブ首長国連邦やクウェートだと、キツめの仕事はもっぱら出稼ぎの南アジアの人たちにアウトソースされがちだ。でもイランではそういう傾向は見られない。のんびりしたムードではあるんだけど、みんなしっかり働いている。「ああ、やはりイランは中東のなかでも特殊な強みを持った国なんだな」と私は実感した(余談だが、イラン人を怒らせる最も簡単な方法は「イランってアラブの国ですよね」と放言することだ。もちろんイランはペルシャの国である)。

|

| おじいちゃんがランチを食べ終わるまでタクシーが出発しない |

現地通貨のレートが悪くなっても、イランは国内に豊富な需要がある。「人口」と「可処分所得」をかけ算すれば、筋骨隆々のたくましい消費力(≒経済力)が見えてくる。

欧米企業との取引がストップしても、クレジットカードがまったく使えなくなっても、お店の棚にはありあまるほどの食べ物が、雑貨が、衣服が、おもちゃが、電化製品が並んでいる。中国製の新しい地下鉄も走っている。

その是非はさておき、なるほどアメリカに喧嘩を売るだけの体力のある国なのだ。

(再び余談。イランの人たちは意外にも正面から現政権を批判する。私が現地で仲よくなった仮想通貨ベンチャーの青年は、現在の最高指導者について「あいつは独裁者だ」と笑いながら言った。その軽い口調にびっくりして、私はおもわず後ろを振り返った)

ここまで私は「イランの経済はすごい」的なことを書いてきたが、その政治外交の面では、やはり、なんというべきか、その、あの、「きわめてユニークなポジションにあられるな」と思わせる場面も少なからずあった。

たとえば、テヘランの中心部にあるバザールを歩いていると(概して正月休みだった)、日本の商店街でいうところの「7日まで新春特別セール開催中!」みたいな横断幕に、

「アメリカには他国を非難する資格はない」という強いメッセージが記されている。

そしてその裏側には、

「イスラエルはXXXから消えるべきだ」(最後の単語が隠れていて読めない)と、さらに強烈なメッセージが登場する。

わざわざ英語で記されているのは、外国人に読んでほしいからだろう。

これは危ういな、と私は思った。

人間は一般に、危ういものが目に入ったとき、さっと視線をそらして適切な距離をおく者と、その危うさにむしろ接近していこうとする者の2種類にわけられる。リスクヘッジの巧拙が明暗を分けがちな現代社会において、成功をおさめるのは総じて前者の人間である。

しかし私は後者の人間であるので、イランという国家のこうした側面、いや核心について、もっと顔を近づけて見てみたくなってしまう。

そうして足を運んだのが、テヘラン郊外の閑静な住宅地、その一角に突如として立ち現れる戦車、装甲車、回転翼機、艦上戦闘機、無人標的機、迫撃砲、榴弾砲、多連装ロケット砲などの兵器群に囲まれるように立地する聖なる防衛戦博物館(Holy Defense Museum)である。

この博物館は、イラン・イラク戦争の歴史を紹介することを目的とした施設である。

いや、その表現は少しく穏当すぎるか。より踏み込んだ言葉を使うなら、この戦争がいかにイラク側から一方的にしかけられ、イラン軍がいかに米露仏中といった強敵に善戦し、8年にわたる甚大な犠牲を経て、いかにイラン優位の形で終戦したか。このような視座に立った史実について解説し、もってイランの国威をばりばり発揚させることを目的とした施設である。

そういうわけで、立ち位置としては当然ながらアンチ・アメリカなのだが、BGMにはなぜか「パイレーツ・オブ・カリビアン」のサントラが流れていたりする。チケットは正月割引で、通常は36万リアルのところ25万リアルだが(お値打ち価格!)、訪問客の姿はあまり見ない。そういう施設なのである。

|

| メイド・イン・北朝鮮の14.5mm高射砲 |

|

| メイド・イン・アメリカの戦闘機(F-5) |

|

| メイド・イン・イランの多連装ロケット砲(カチューシャ30) |

|

| 弾痕のある展示物も多い |

|

| (註:ここは軍事施設ではなく、博物館です) |

|

| (博物館です) |

|

| (博物館です) |

|

| アンチ・イスラエルを全面に出した(としか思えない)ゴミ箱のピクトグラム |

|

| 博物館のテーマは平和祈願のはずなのに、やたらに好戦的なポールのデザイン |

|

| 戦争に貢献した人たちのマネキンが展示されているのだが、 |

|

| 人形の造形技術が異様に高く、イランの国力を感じた |

結果をいえば、この博物館を訪問する価値は大いにあった。というのは、この戦争が終結したのはわずか31年前のことで(私が6歳のときだ)、その現役世代への影響がどれほど大きいのか、しみじみ理解できたからである。

なにしろ館員からして元兵士であったし、後日に利用したタクシーの運転手さんも、ご自慢の家族写真の次に見せてくれたのが、川辺に横たわるイラン兵たちの死体写真だったりする。その口ぶりからは「おれたちがこの国を守ったんだ」という誇りを切々と感じる。彼らの正否を断ずることは、私にはちょっとできそうもない。

でもそれはそれとして、世代は少しずつ、確実に変わっていく。戦争を知らない若い人たちはインターネットを通じて(VPN接続を通じて)世界を知っていく。これから一気に自由化が進んで、テヘランが観光客に埋めつくされるのか。あるいは有事の危険性がいよいよ増して、外国人の一切が排除されるのか。

イランはこれからどうなるか。予測するのは不可能に近い。しかし、ひとつクリアな口調で言えることがある。2019年初旬に私が見たイラン、この状況は(たぶん)いましかない、ということだ。

まとめ

好奇心がリスクを上回るあなたへのメッセージ。偏った視座に定評のある私の考えによれば、あなたが経済制裁下のイランに行くべき理由は3つある。1.為替レートがバグって富豪の気分を味わえるから。

2.旅行者がスーパースターのように歓迎されるから。

3.そして、この状況は(たぶん)いましかないから。

私はテヘランの空気を肺臓に吸い込み、いつか再訪しようと心に誓った。

とはいえ、旅はまだはじまったばかりだ。次の目的地は、「世界の半分」イスファハーン、「シーア派の聖廟都市」マシュハド、さらには陸路で国境を越えて、「中央アジアの北朝鮮」トルクメニスタンである。

イラン全土を見舞った大洪水を受け、山岳地帯から国境線まで我々を案内する予定の運転手から「ちょっと無理です」と前日のキャンセル通知。而して独裁国家トルクメニスタンの入国ビザは日付・場所が厳格に指定されており調整不能。絶望という名の暗雲が、我々の心象風景をゆっくりと覆いはじめたのは、それから数日後のことであった。

コメント

この面白すぎるブログに捕まって、小1時間読んでいます。

貴重な、子どもがいない祝日の昼間なのに…!

(そろそろ大掃除に戻らなければ…と思いつつ、あまりにも面白いので、足跡を残して再訪を誓う)

最初は、子ども(小1)とオーストリアに旅行に行きたい

あわよくば母子移住できたらなぁ(オット健在。日本の中小企業のサラリーマン。)

なぞと、ありえない妄想をしながら

オーストリア 生活 子ども と日本語で検索していたら、うんこ記事がヒット!

お、面白すぎる、この方、どんな方なの…?

と読み進めてしまい、ここまできました。

奥様が羨ましいっ!こんな面白いことをされてる方が相方とは!

→うんこ記事から…?

いえ、違いますけれど…。

結婚後旅行にも行かなくなってほぼ10年。

来年にはヨーロッパへふらりと行けたらなぁとリサーチ兼ねて(なんのリサーチ?)

時々読みにきます♪

そうそう

9年前に機会があり、イランの中でもキッシュ(離島)を訪れました。

その時も、想像とは違い、イラン人の女性もかなりオープン、厳し目ではない格好でした。

日本人ウェルカムで、確かに断っても奢っていただきました。しかも子連れに!笑

(最初は宿の人に東南アジアのVISAジャンパーと間違えられたけど…)

想像とは違い、だから面白かったのですが

政治的にも宗教的にも自由な国だったんだなー(革命以前)

豊かな国なんだなー。

と、日本で想像していたのとは異なる国民性と雰囲気に、またいつか行けたらな

と思っていた

のを、思い出しました。

そうそう、飛行機が着陸する時に、横のおじさんがずっと顔面蒼白でモニョモニョ言っているので

気分悪いのですか?大丈夫?と声をかけたら

これは、ロシアからの譲りもので、ふっるい飛行機なんだよ、無事着陸できますように。

とお祈りしていたことも思い出しました。

私も天国ではなく、現地にたどり着けて良かったです🌟

キッシュ島はイラン屈指のリゾート地で、本土とはまた違った味わいがあっておもしろいみたいですね。実は私も今回のイラン旅行で訪れる候補のひとつだったのですが、うまく旅程があわずに断念しました(本文中にあるように、なにしろ本命はトルクメニスタンだったので)。いつか行ってみたい場所のひとつです。

先日、ふと思い立って、このブログの総文字数を概算したところ、だいたい新書3冊分くらいという結果になりました。これからもご贔屓に、のんびりと読んでいただければ嬉しいです。