所持金はすべて盗まれたけれど、私は元気です(キエフ)

いまになって思えば、あのとき――空港から市内へのバスを降りて、ランダム・ウォークする子どもたちをスーツケース片手に叱りつけていたあのとき――妙な角度から私の財布が路上に落ちてきて、あわてて拾ったあのとき――私は正しく疑うべきだった。

けれども私は気づかなかった。「ポケットのボタンは閉めていたはずなのに、おかしいな」と思っただけだった。

なにが起きたかを理解したのは、ウクライナはキエフの地下鉄ヴォグザーリナ駅の窓口で、乗車カードを買おうとして財布を取り出したときだった。

「空っ・・・ぽ?」

「う」

「うわああああああああっ!」

「パパ、お金をBad Manに取られちゃったの?」

当時5歳の息子が言った。

「おかね、なくなった」

当時2歳の息子が言った。

「お金がなくなった」

当時36歳の私が言った。「地下鉄にも乗れなくなった」

私は餓えた狼のような目つきになって、Bankomat(ヨーロッパのATM)を探し歩いた。

Bankomatは難なく見つかり、オーストリア銀行のカードも通用したが(日本のクレジットカードは駄目だった)、ここでひとつの問題が生じた。

銀行口座の残高が、32ユーロしかなかったのだ。

これは、どういうことか。

不逞の輩に、たちまち引き落とされてしまったのか。

そうではない。

私はこのころ給料の大半を日本の銀行に振り込んでおり、それなのにイランとトルクメニスタンへの旅行でお金を濫費してしまい(現地でスマホなどを衝動買いしたのが敗因だった)、さらには子どもたちの学費のまとまった支払いが重なり、十数年前の学生時代の再来とも称すべき金欠状態に陥っていたのだ。愚かさの冪乗が導く、必然の帰結であった。

窮地に追いやられた私は、国際機関に給料の前借りをお願いしたり(最終的に断られた)、また「イラン・トルクメニスタンから無事に帰国したSatoru君を祝う会」を自ら開催、同席者の会計をまとめてクレジット決済することで一時的な現金(ユーロ)を回収するなどして生きしのいでいた。

そうしてかき集めた現金も、いますべて盗まれてしまった。

そこで私は、マサチューセッツ工科大学のことについて考えた。

マサチューセッツ工科大学が時間を巻き戻す技術を発明し、その被験者として私が選ばれ、いまこの瞬間にキエフの路上で便宜供与される可能性について考察を深めた。

私の計算によると、その可能性は、ゼロだった。

そこで私が取った行動は、ウィーン在住の友人からお金を借りる(オーストリア銀行の口座に送金してもらう)という、古典的な、ドストエフスキー的な手段であった。

そして買い物や食事のときには、できるだけ日本のクレジットカードを使うようにする。ANAスーパーフライヤーズカードが使えるか否か、つねに細心の注意を払うのであった。

いつもはキットカットの袋に偽装した「二次財布」をリュックサックの奥底に沈めておくのだが、今回だけはなぜかそのリスクヘッジを怠っていたのである。後からならば何とでも批評できるのだが、これは痛恨のミスと言うほかない。(⇒ 関連記事:1週間の旅行グッズは「40x30x20cm」に詰め込める)

なぜそのようなことになってしまったか。それは一義的には私の愚かさに因を発する事柄であるが――ウクライナが東ヨーロッパに属する国という知識から、「ヨーロッパ」のイメージに引っ張られて弛緩してしまった部分があることは否めない。けれども、これは実際に訪れてわかったことだが、私が見たキエフの街並みは、むしろ旧ソ連の色が濃厚なのであった。

ボルィースピリ国際空港から市内へのバスはすし詰めで、東アジア人は我々だけであった。たぶん乗車した時点で目をつけられていたのだと思う。バスの料金は100UAH(≒418円)で、5歳児も請求されたので合計300UAH。でもUberを使えば空港から市内まで約220UAHなので、子連れの方はこちらのオプションも検討されるとよいだろう(我々も復路はUberにした)。

武士の情けならぬ「スリの情け」で、哀れな子連れのライフラインを残してくれた、というのが私の意見だった。これに対して、「カード類を盗めば『足』がつくから現金だけ盗んだ」というのが奥さんの意見だった。性善説と性悪説。こうして並べると、性悪説に分がありそうではあった。

また、一般に現金は海外旅行保険の対象外で、盗まれても補償はされない――とはいえ例外もあって、たとえば某財閥系商社の社員専用クレジットカードに付帯する保険は現金の盗難もカバーしてくれるらしいが、残念ながら私はそこに勤めてはいない――ために、(必要書類を入手するために)警察に被害届を出すインセンティブが薄れるのも、スリたちの狙いだったかもしれない。

いずれにせよ、盗まれてしまったものは仕方がない。こういうときは、所与の条件を客観視しつつも、できるだけ物事のよい面に目を向けるのが定石である。たとえば、大気中に酸素が残存しているから深呼吸をたのしめるとか、ポロニウム210が体内に取り込まれていないから生命活動を継続できるとか、そういう事柄について考えるのだ。

私はいまこの文章を、「現金 盗まれた 補償」といった単語を検索エンジンに打ち込み、そうしてここに漂着した読者を想定しながら書いている。

旅行はつづくし、人生もつづく。

ようこそ、現金喪失者の世界へ。

ウクライナ人は、アメリカ人ではない。出会い頭に満面の笑顔でハイタッチをしてくるわけではない。でも基本的には親切で気のいい人たちだ。時間をかけると温かさがにじみ出てくるような人たちだ。いろいろな交流を経て、私はそのように得心した。

宿泊したホテルもすばらしかった。

我々はいつものようにアパート型ホテルを探して、Rent Kiev Maidan Nezalezhnostiという評判のよいところに決めたのだが、行ってみると、なぜだかExpediaで見たのとは異なる建物を案内された。

それでもキエフ中心部の一等地にあるので、問題はなかった・・・と思いきや、これが問題だらけであった。問題のクラスター(集合体)のような物件であった。

このアパートホテルは、いわゆる団地の一室を旅行者に貸している体なのだが、部屋が8階にあるのにエレベーターが故障している(ちなみにウクライナで見かけた6台のエレベーターのうち稼働していたのは1台しかなかった)。

外出のたびにベビーカーを担いで8階を上り下りする。これはソフトな苦行であった。私は早々にギブアップして、受付のお婆さんに頼んで預かってもらった(旧ソ連国では地下鉄なり団地なりの入口付近に小部屋があって、管理人が常駐しているケースが多い)。

コンクリートの床には、からからに乾いたゴキブリの死骸を大量に見かけた。試みに数えてみると、地上階から8階まで30匹ほどいた。どのゴキブリも完全に沈黙していた。

割れた窓ガラスの隣に、「BIO HAZARD」と書かれたポスターがあった。英語の文言はそれだけで、あとはキリル文字なのでわからない。小さく添えられた髑髏のマークから察するに、ゴキブリを殺害する毒ガスを建物中に散布したものと思われた。

翌日には死骸の位置が変わっていて、それがなんともいえず不気味であった。「お婆ちゃんが毎日掃除をしているけど次から次へとゴキブリが死んでいくから」か、「住人たちが知らず知らずに死骸を蹴り散らかしているから」か、その理由は最後まで不明であった。

我々はここに6泊したのだが(ひとつの都市に長たらしく滞在するのが、私の子連れ旅行のスタイルだ)、停電が1回あり、断水が2回あり、お湯が3回出なくなった。

これはなかなか不便であったが、でも大家さんは迅速に対応してくれたし、受付のお婆ちゃんの生活習慣を断続的に観察することができたし、長逗留したおかげで同じ屋根の下に暮らす――同じ階段のゴキブリの死骸を共有する――住人たちともわずかに気持ちの交流があった。

つまりは旧ソ連時代の暮らしの片鱗を味わうことができて、私は大満足であった。文句なしに「★5つ」の物件だった(奥さんはこれとは少しく異なる意見を有しているようだった)。

光の射さない灰褐色の階段に秘密警察の靴音が響く。痩せた男の白い手袋が、ある決定的な知らせを持って、あなたの家の玄関をノックする。それがどれほどの恐怖なのか、この物件に住むことで、及ばずながらも想像の輪郭が固まった。そう遠くない過去に、それはまったくの現実であったのだ。

(⇒ 関連記事:デイリーポータルZ 「世界一深い地下鉄駅はすごくすてきだった」)

私は以前から子どもたちにサンクトペテルブルグの地下鉄の荘厳な(旧ソ連的な)美しさについて語っていたが、キエフでの車両も構内もほとんど同じスタイルで、「エスカレーターが長すぎる!すごい!」(5歳)、「ああああ!」(2歳)と大はしゃぎであった。

市内バスに乗るのも喜びだった。キリル文字が読めない者には不安要素もあるが(なにしろ行き先に確証が持てない)、運賃は8UAH(≒33円)と安かった。

内装はお世辞にも綺麗とは言えないが(中古車を英語で「2nd-hand car」というが、これは3rd-handか4th-handとおぼしき年季の入り方であった)、ウクライナの人たちは子連れ旅行者にも優しかった。

ほとんど満員のバスに我々が途中乗車したときなどは、吊り革を掴んでいた青年が、座席で居眠りをしていた男性の頬にいきなり平手打ちを食らわせ、びっくりして目を覚ました男性に(そりゃあびっくりもするだろう)、「ここをどけ。この子どもに譲れ」と無言で指示するのであった。

旅先で受ける親切はありがたいものだが、ダイレクトな暴力の形を取った親切というのは、ちょっと見ないパターンだ。叩かれた男性は無表情で我々に席を譲った。なかなかに気まずいシチュエーションだが、ここで好意を受けないわけにはいかない。ここまでの彼らのやり取りは終始無言で、なんだかバスター・キートンのサイレント映画を観ているようであった。

このあたりから私は、ウクライナ人のことがじわじわと好きになっていった。

「ありがとう」はウクライナ語で「ジャークユ」という。しかし、私が飲食店などで「ジャークユ」と言うと、「スパシーバ」と返ってくることが多い。とくにお爺ちゃんお婆ちゃんはロシア語の率が高かった。

ウクライナというのは、なかなか複雑な国である。ロシアのクリミア侵攻(2014年)の件もあって、国民全体に反ロシアの機運が高まっているものと私は推量していたが、どうやら世代や出自によってグラデーションがあるようだ。

そういえば、東部のある地域では公務員ですらロシア語しか喋らない(ウクライナ語を解さない)という話を耳にしたことがある。「青森県庁の職員なのに日本語ができない」みたいな状況が、この国では実際に起こっているわけだ。

「ウクライナに来てくれてありがとう」と、キエフで出会った青年が言う。「ここは寂しい国だけど、良い面もちょっとはある」

良い面はたくさんあるよ、と私は応えた。到着早々に現金をすべて盗まれたことについては言及を避けた。

すると青年は少しだけ微笑んだ。この国の人たちは少しだけ微笑むのだ。

「もしよかったら、キエフだけじゃなくて地方都市にも行ってみるといい。たとえば、西部のリヴィウには、キエフとはまた違った歴史の趣きがある。ここより物価も安い。きっとあなたも気に入るよ」

私は思うのだが、外国旅行には致命的な欠点がひとつある。それは、次から次へと行きたい場所がリストアップされて、次第にけじめがつかなくなることだ。

古都リヴィウ。いつか訪れてみたい町である。

主に旧ソ連時代につくられた軍用機・民間機が、一山いくらのジャガイモのようにごろごろと野外展示してある。おまけにウクライナ空軍の基地がすぐ近くにあるので、輸送機や哨戒機の離発着がまるわかりだ(軍事スパイ対策とかどうなっているんだろうか)。この無造作は、そのまま贅沢につながる無造作だ。

広大な敷地の一隅に、小さな売店があった。

質素なスピーカーからウクライナの歌謡曲みたいなのが気だるく流れていて、そのおかげで(軍用ヘリに囲まれているのに)不思議に平和なムードが醸し出されていた。

この感じはなかなか悪くない、と思った私の耳に、いきなり日本語の曲が飛び込んできた。

『夏の朝の

寒い朝の

霧の中を

ふたりドライブした』

この特徴的な女性ボーカル・・・聴いたことがある・・・ええと、誰だっけ・・・あっ

そうだ、これは野宮真貴だ。

ウクライナ航空国立博物館の売店のスピーカーから、いま、ピチカート・ファイヴの名曲「野いちご」が流れてきたのであった。

『夏はすぐに終わるのに

ここでふたりはまだ

恋をしてるなんて』

野宮真貴が、静かに歌う。

『こいを、してる、なんて』

5歳の息子が、真似をして歌う。

『ららららら

ららららら

らららららららら ら ら』

ソ連製の戦闘機を背に、ピチカート・ファイヴと5歳児が、一回性の抒情を生みだした。

ガイドする会社は、CHERNOBYL TOUR。わかりやすい名前である。過酷事故が発生した1986年以来、このサイト・ツアーを仕切っているとのことだ。

日帰りコースで99ドル。当日のバスで現金払いするルールだが、私は現金を盗まれたので、事務所に押しかけてクレジット払いにしてもらった。わりに融通の利く会社であった。

放射線量の高い区域に入るため、小さい子どもは参加できない。そこで奥さんに頭を下げて(私の特技だ)、ひとりで行かせてもらうことにした。

「最少催行人数に満たない場合はキャンセル」との事前説明で心配していたが、朝7時半の集合場所(皮肉にも私が財布をスラれた場所の目の前だった)には、50人を超える老若男女が屯していた。チェルノブイリ・ツアーは、大人気だった。

ツアー会社は、私が参加した日帰りコースのほかにも、「1泊2日で立ち入り制限区域に生息する野生動物をウォッチするコース」とか、「ヘリコプターで上空を遊覧するコース」とか、さまざまな趣向を取り揃えている。

事故から30年以上が経過して、ある種の観光地化が進んでいるのだ。

バスに乗る前にはパスポ―トを検められる。同乗者たちはみんなヨーロッパ出身のようだ。登録時に「ウィーン在住」と記したので、そういうグループに組み入れられたのだろう。

丸一日のツアーに参加して、私はひとつの考えに思い当たった。それは、本コースの眼目はもちろん原子力発電所(の跡地)なのだが、でもそれ以上に参加者が関心を寄せていたのは、放射能汚染によって時計が止まってしまった廃墟の街並みである、ということだ。

日本でも一時期「産業遺産ツアー」が注目を浴びたが、あれに相通ずるものを私は感じた。しかし、チェルノブイリ・ツアーは日本のそれよりも時代が新しく(産業遺産は明治~昭和を主対象とするが、ソ連崩壊は平成に起きたことだ)、それでいて文化的・社会的な非連続性は日本より大きい。

チェルノブイリは、ヨーロッパの人たちにとって、いわば「遠景としての近過去」あるいは「最も新しい遺跡」のようなものとして捉えられているのではないか。ここまで耳目を集めているのも、だからこそなのではないだろうか(そして注意深く観察すると、北欧・中東欧からの参加者がとても多いことに気づく)。それが私の暫定的な仮説である。

「あなた日本人か?」と、背後から日本語で声をかけられた。

振り向くと、50代半ばとおぼしき女性が微笑んでこちらを見ている。

彼女はヤマモトさん(仮名)という苗字で、九州の出身であるという。

でも、なんだか話がうまくかみ合わない。

というより、私の日本語がうまく通じないのだ。

しばらくして、事情が呑み込めた。

ヤマモトさんは、カザフスタンのアクトベに生まれた。下の名前(First Name)もカザフ系のそれである。いまはドイツのデュッセルドルフに移り住んで、ドイツ人のパートナーと生活を営まれているという(このツアーにも一緒に参加されていた)。

つまり彼女は、もはや日本語を必要としない暮らしでいらっしゃるのだ。私がiPadで見せた息子の写真に「甘い・・・」とつぶやいた彼女の言葉は、だからおそらくドイツ語の「Süß」の直訳から来ている。ドイツ語で「かわいい」と「甘い」は同じ単語なのだ。

「今日の・・・おはようございます・・・たまご・・・」と彼女は言う。どういうことか。それは「今朝は卵料理を食べました」という意味なのであった。

「卵料理は、おいしいですよね」と私は応えた。

「おはようございます」とヤマモトさんが言った。もうすぐ日没の時間だった。

ヤマモトさんは、ドイツ語とロシア語とカザフ語を解するが(そのためウクライナ語も少しできるが)、英語と日本語はあまりわからない。

ヤマモトさんの旦那さんは、ドイツ語と英語を解するが、日本語とロシア語はわからない。

そして私は、英語と日本語を解するが(ドイツ語と中国語は初歩の初歩レベル)、ロシア語もカザフ語もまったくわからない。

そういうわけで、まずヤマモトさんが旦那さんにドイツ語で何やら話し、それを旦那さんが英語に翻訳して私に伝える。このような形で、我々は意思の疎通を図るようになった。

私がヤマモトさんから伺ったのは、彼女のルーツの話であった。

ヤマモトさんのルーツの話。

彼女のお祖父さんは九州の古い家の出で、前途有望の青年だった。長じて満州国に渡航し、そこで美しい女性(つまりヤマモトさんのお祖母さん)と知り合った。

ふたりは貧しくも穏やかな暮らしを紡ぎ、そのまま満州の地に骨を埋めるはずだった。

しかし、ときは大日本帝国の時代。満州国は十五年戦争のために焦土となり、お祖父さんは戦功を上げつつも、最終的には九州に送還、お祖母さんはカザフ・ソビエト社会主義共和国に強制移送となった。

そのお祖母さんの孫娘が、いま私の目の前にいるヤマモトさん、という話であった。

一日が終わって、ヤマモトさん夫妻と私は、手を振って別れた。それぞれの持ち場へ、それぞれの人生へと戻っていった。

数日後、ウィーンに帰宅した私は、Facebookでひとつのメッセージを受信した。

ヤマモトさんからだった。(我々は「新しい友達」になっていた)

彼女は、文字ではなく、ボイス・メッセージだけを送信していた。

再生ボタンを押してみたら、最初の10秒くらいは無言であった。

川のせせらぎのような音が、わずかに聞こえてきた。

「Satoruさん・・・」と、ヤマモトさんが日本語で言った。

「Satoruさん。わたしは、いまは、リヴィウに、います・・・」

川のせせらぎが聞こえてきて、再び、長い沈黙を埋めた。

私は、リヴィウのことについて考えながら、次の言葉を待った。

「Satoruさん・・・」と、ヤマモトさんの優しい声がした。

また10秒ほど、無言の時間があった。

川のせせらぎが聞こえてきた。

ボイス・メッセージは、そこで終わった。

「ヤマモトさん・・・」と、私は、思った。

けれども私は気づかなかった。「ポケットのボタンは閉めていたはずなのに、おかしいな」と思っただけだった。

なにが起きたかを理解したのは、ウクライナはキエフの地下鉄ヴォグザーリナ駅の窓口で、乗車カードを買おうとして財布を取り出したときだった。

「空っ・・・ぽ?」

「う」

「うわああああああああっ!」

|

| (撮影:当時5歳の息子) |

「パパ、お金をBad Manに取られちゃったの?」

当時5歳の息子が言った。

「おかね、なくなった」

当時2歳の息子が言った。

「お金がなくなった」

当時36歳の私が言った。「地下鉄にも乗れなくなった」

私は餓えた狼のような目つきになって、Bankomat(ヨーロッパのATM)を探し歩いた。

Bankomatは難なく見つかり、オーストリア銀行のカードも通用したが(日本のクレジットカードは駄目だった)、ここでひとつの問題が生じた。

銀行口座の残高が、32ユーロしかなかったのだ。

これは、どういうことか。

不逞の輩に、たちまち引き落とされてしまったのか。

そうではない。

私はこのころ給料の大半を日本の銀行に振り込んでおり、それなのにイランとトルクメニスタンへの旅行でお金を濫費してしまい(現地でスマホなどを衝動買いしたのが敗因だった)、さらには子どもたちの学費のまとまった支払いが重なり、十数年前の学生時代の再来とも称すべき金欠状態に陥っていたのだ。愚かさの冪乗が導く、必然の帰結であった。

窮地に追いやられた私は、国際機関に給料の前借りをお願いしたり(最終的に断られた)、また「イラン・トルクメニスタンから無事に帰国したSatoru君を祝う会」を自ら開催、同席者の会計をまとめてクレジット決済することで一時的な現金(ユーロ)を回収するなどして生きしのいでいた。

そうしてかき集めた現金も、いますべて盗まれてしまった。

そこで私は、マサチューセッツ工科大学のことについて考えた。

マサチューセッツ工科大学が時間を巻き戻す技術を発明し、その被験者として私が選ばれ、いまこの瞬間にキエフの路上で便宜供与される可能性について考察を深めた。

私の計算によると、その可能性は、ゼロだった。

そこで私が取った行動は、ウィーン在住の友人からお金を借りる(オーストリア銀行の口座に送金してもらう)という、古典的な、ドストエフスキー的な手段であった。

そして買い物や食事のときには、できるだけ日本のクレジットカードを使うようにする。ANAスーパーフライヤーズカードが使えるか否か、つねに細心の注意を払うのであった。

|

| 安くておいしい大衆食堂チェーン店 Puzata Hataには助けられた |

「現金は分散化すべき」という教訓

今回の失敗から得られる教訓はいくつもある。その筆頭は、「現金の保管場所を分散化させるべきだった」というものだ。ズボンのポケットという脆弱性の高いところに全所持金を置いておくなど、まったく正気の沙汰ではない。いつもはキットカットの袋に偽装した「二次財布」をリュックサックの奥底に沈めておくのだが、今回だけはなぜかそのリスクヘッジを怠っていたのである。後からならば何とでも批評できるのだが、これは痛恨のミスと言うほかない。(⇒ 関連記事:1週間の旅行グッズは「40x30x20cm」に詰め込める)

なぜそのようなことになってしまったか。それは一義的には私の愚かさに因を発する事柄であるが――ウクライナが東ヨーロッパに属する国という知識から、「ヨーロッパ」のイメージに引っ張られて弛緩してしまった部分があることは否めない。けれども、これは実際に訪れてわかったことだが、私が見たキエフの街並みは、むしろ旧ソ連の色が濃厚なのであった。

ボルィースピリ国際空港から市内へのバスはすし詰めで、東アジア人は我々だけであった。たぶん乗車した時点で目をつけられていたのだと思う。バスの料金は100UAH(≒418円)で、5歳児も請求されたので合計300UAH。でもUberを使えば空港から市内まで約220UAHなので、子連れの方はこちらのオプションも検討されるとよいだろう(我々も復路はUberにした)。

盗まれたのは現金だけだった

不幸中の幸いだったのは、盗まれたのは現金だけであったことだ。免許証やクレジットカードの類は、手つかずのままに残っていた。武士の情けならぬ「スリの情け」で、哀れな子連れのライフラインを残してくれた、というのが私の意見だった。これに対して、「カード類を盗めば『足』がつくから現金だけ盗んだ」というのが奥さんの意見だった。性善説と性悪説。こうして並べると、性悪説に分がありそうではあった。

また、一般に現金は海外旅行保険の対象外で、盗まれても補償はされない――とはいえ例外もあって、たとえば某財閥系商社の社員専用クレジットカードに付帯する保険は現金の盗難もカバーしてくれるらしいが、残念ながら私はそこに勤めてはいない――ために、(必要書類を入手するために)警察に被害届を出すインセンティブが薄れるのも、スリたちの狙いだったかもしれない。

いずれにせよ、盗まれてしまったものは仕方がない。こういうときは、所与の条件を客観視しつつも、できるだけ物事のよい面に目を向けるのが定石である。たとえば、大気中に酸素が残存しているから深呼吸をたのしめるとか、ポロニウム210が体内に取り込まれていないから生命活動を継続できるとか、そういう事柄について考えるのだ。

私はいまこの文章を、「現金 盗まれた 補償」といった単語を検索エンジンに打ち込み、そうしてここに漂着した読者を想定しながら書いている。

旅行はつづくし、人生もつづく。

ようこそ、現金喪失者の世界へ。

旧ソ連の暮らしを追体験したいなら「★★★★★」

そういうわけで、私はキエフ旅行の初日こそ疑心暗鬼になっていたが(独立広場の近くでミニヨンズの着ぐるみから「一緒に写真を撮ろうよ」と声をかけられたが、あとで多額の撮影料を請求されるに違いないとして遠ざけた)、やがて曇りなき目を取り戻すようになった。ウクライナ人は、アメリカ人ではない。出会い頭に満面の笑顔でハイタッチをしてくるわけではない。でも基本的には親切で気のいい人たちだ。時間をかけると温かさがにじみ出てくるような人たちだ。いろいろな交流を経て、私はそのように得心した。

宿泊したホテルもすばらしかった。

我々はいつものようにアパート型ホテルを探して、Rent Kiev Maidan Nezalezhnostiという評判のよいところに決めたのだが、行ってみると、なぜだかExpediaで見たのとは異なる建物を案内された。

それでもキエフ中心部の一等地にあるので、問題はなかった・・・と思いきや、これが問題だらけであった。問題のクラスター(集合体)のような物件であった。

このアパートホテルは、いわゆる団地の一室を旅行者に貸している体なのだが、部屋が8階にあるのにエレベーターが故障している(ちなみにウクライナで見かけた6台のエレベーターのうち稼働していたのは1台しかなかった)。

|

| サルバドール・ダリの絵画のように歪んだ手すり。じっと見ていると不安が高まる |

外出のたびにベビーカーを担いで8階を上り下りする。これはソフトな苦行であった。私は早々にギブアップして、受付のお婆さんに頼んで預かってもらった(旧ソ連国では地下鉄なり団地なりの入口付近に小部屋があって、管理人が常駐しているケースが多い)。

コンクリートの床には、からからに乾いたゴキブリの死骸を大量に見かけた。試みに数えてみると、地上階から8階まで30匹ほどいた。どのゴキブリも完全に沈黙していた。

割れた窓ガラスの隣に、「BIO HAZARD」と書かれたポスターがあった。英語の文言はそれだけで、あとはキリル文字なのでわからない。小さく添えられた髑髏のマークから察するに、ゴキブリを殺害する毒ガスを建物中に散布したものと思われた。

翌日には死骸の位置が変わっていて、それがなんともいえず不気味であった。「お婆ちゃんが毎日掃除をしているけど次から次へとゴキブリが死んでいくから」か、「住人たちが知らず知らずに死骸を蹴り散らかしているから」か、その理由は最後まで不明であった。

|

| 生気のない植木鉢は人生の虚無を象徴していた |

我々はここに6泊したのだが(ひとつの都市に長たらしく滞在するのが、私の子連れ旅行のスタイルだ)、停電が1回あり、断水が2回あり、お湯が3回出なくなった。

これはなかなか不便であったが、でも大家さんは迅速に対応してくれたし、受付のお婆ちゃんの生活習慣を断続的に観察することができたし、長逗留したおかげで同じ屋根の下に暮らす――同じ階段のゴキブリの死骸を共有する――住人たちともわずかに気持ちの交流があった。

つまりは旧ソ連時代の暮らしの片鱗を味わうことができて、私は大満足であった。文句なしに「★5つ」の物件だった(奥さんはこれとは少しく異なる意見を有しているようだった)。

光の射さない灰褐色の階段に秘密警察の靴音が響く。痩せた男の白い手袋が、ある決定的な知らせを持って、あなたの家の玄関をノックする。それがどれほどの恐怖なのか、この物件に住むことで、及ばずながらも想像の輪郭が固まった。そう遠くない過去に、それはまったくの現実であったのだ。

|

| 浴槽には蛇口がなかった。シャワーノズルが噴射で跳ね返り、私は熱湯を顔面に受けた |

ダイレクトな暴力の形を取った親切

我が息子たちも大いにたのしんでいた。まず、仮想敵国からの核攻撃にも耐えられる(と言われる)深さの地下鉄が、比類なくエキサイティングな観光スポットであった。(⇒ 関連記事:デイリーポータルZ 「世界一深い地下鉄駅はすごくすてきだった」)

私は以前から子どもたちにサンクトペテルブルグの地下鉄の荘厳な(旧ソ連的な)美しさについて語っていたが、キエフでの車両も構内もほとんど同じスタイルで、「エスカレーターが長すぎる!すごい!」(5歳)、「ああああ!」(2歳)と大はしゃぎであった。

|

| 子どもが駅構内でバイオリンを弾いていた(上手だった) |

|

| 電話ボックスほどのスペースしかない喫茶店(ちょっと日本っぽいセンス) |

|

| あまりにも長いエスカレーター。写真を撮ると消失点ができる |

市内バスに乗るのも喜びだった。キリル文字が読めない者には不安要素もあるが(なにしろ行き先に確証が持てない)、運賃は8UAH(≒33円)と安かった。

内装はお世辞にも綺麗とは言えないが(中古車を英語で「2nd-hand car」というが、これは3rd-handか4th-handとおぼしき年季の入り方であった)、ウクライナの人たちは子連れ旅行者にも優しかった。

ほとんど満員のバスに我々が途中乗車したときなどは、吊り革を掴んでいた青年が、座席で居眠りをしていた男性の頬にいきなり平手打ちを食らわせ、びっくりして目を覚ました男性に(そりゃあびっくりもするだろう)、「ここをどけ。この子どもに譲れ」と無言で指示するのであった。

旅先で受ける親切はありがたいものだが、ダイレクトな暴力の形を取った親切というのは、ちょっと見ないパターンだ。叩かれた男性は無表情で我々に席を譲った。なかなかに気まずいシチュエーションだが、ここで好意を受けないわけにはいかない。ここまでの彼らのやり取りは終始無言で、なんだかバスター・キートンのサイレント映画を観ているようであった。

このあたりから私は、ウクライナ人のことがじわじわと好きになっていった。

|

| 中国からの「おさがり」と思われるバス車両 |

|

| 市井の人びとを観察するなら、ローカルバスに乗るのがいい |

|

| 2歳の息子は路上でぴったりの椅子をみつけた |

|

| ポニーに乗るとお金を取られるシステムだった(あきらめさせた) |

|

| ごみ箱にミニヨンズが描かれていた |

|

| キエフの公園を探すとき、現地の不動産屋のサイトが役に立った |

|

| ショッピングモール「GLOBUS」内のPesto Cafeは遊び場もあって子連れにお薦め |

「ありがとう」はウクライナ語で「ジャークユ」という。しかし、私が飲食店などで「ジャークユ」と言うと、「スパシーバ」と返ってくることが多い。とくにお爺ちゃんお婆ちゃんはロシア語の率が高かった。

ウクライナというのは、なかなか複雑な国である。ロシアのクリミア侵攻(2014年)の件もあって、国民全体に反ロシアの機運が高まっているものと私は推量していたが、どうやら世代や出自によってグラデーションがあるようだ。

そういえば、東部のある地域では公務員ですらロシア語しか喋らない(ウクライナ語を解さない)という話を耳にしたことがある。「青森県庁の職員なのに日本語ができない」みたいな状況が、この国では実際に起こっているわけだ。

「ウクライナに来てくれてありがとう」と、キエフで出会った青年が言う。「ここは寂しい国だけど、良い面もちょっとはある」

良い面はたくさんあるよ、と私は応えた。到着早々に現金をすべて盗まれたことについては言及を避けた。

すると青年は少しだけ微笑んだ。この国の人たちは少しだけ微笑むのだ。

「もしよかったら、キエフだけじゃなくて地方都市にも行ってみるといい。たとえば、西部のリヴィウには、キエフとはまた違った歴史の趣きがある。ここより物価も安い。きっとあなたも気に入るよ」

私は思うのだが、外国旅行には致命的な欠点がひとつある。それは、次から次へと行きたい場所がリストアップされて、次第にけじめがつかなくなることだ。

古都リヴィウ。いつか訪れてみたい町である。

|

| 雨の日にはおもちゃ博物館を訪ねた |

|

| でんでん太鼓やベーゴマなど、日本の玩具に似たものが意外にも多い |

|

| 立体的で見た目もたのしい、登山すごろく |

|

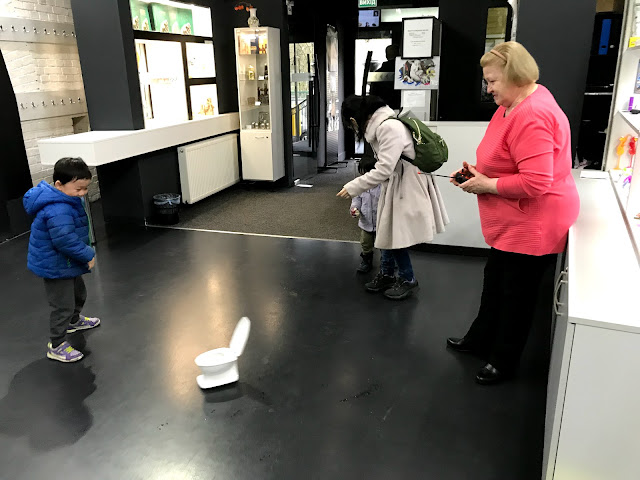

| トイレの歴史博物館は、入り口付近にも便器があってわかりやすい |

|

| 「便器もの」で世界最多の展示数として、ギネスブックにも認定されている |

|

| 便器のラジコンが、子ども(と私)に大ウケだった |

|

| うんこのフィギュアを衝動買いした |

|

| 国立ウクライナ科学アカデミー自然科学博物館の展示は圧巻だった |

|

| 「どうぶつの森」にもこんなにたくさんの蝶々は出てこない |

|

| 海産系の標本も充実しており、世界屈指の才能(と情熱)の集積を感じた |

共産圏の飛行機が集合している

キエフ滞在中に私が最も興奮したのは、文句なしにウクライナ航空国立博物館だ。ここは成田空港そばの航空科学博物館をもっとラディカルに、もっと野蛮にしたようなところである。主に旧ソ連時代につくられた軍用機・民間機が、一山いくらのジャガイモのようにごろごろと野外展示してある。おまけにウクライナ空軍の基地がすぐ近くにあるので、輸送機や哨戒機の離発着がまるわかりだ(軍事スパイ対策とかどうなっているんだろうか)。この無造作は、そのまま贅沢につながる無造作だ。

|

| 貴重な実機をまるごと展示している |

|

| 早期警戒管制機An-71は、レドームと尾翼が一体化した奇抜なデザイン |

|

| 正面から見るとさらに凄い(空力性能とか大丈夫だったのか) |

|

| 可変翼戦闘爆撃機Su-20は、戦闘機なのにやけに目立つカラーリング |

|

| 小型3発ジェット旅客機Yak-40は、富山~ウラジオストク便にも使われていた |

|

| 大型3発ジェット旅客機Tu-154Aは、ソ連機最大級のベストセラーとなった |

|

| 戦闘ヘリコプターMi-24Vは、コクピット窓の弾痕が生々しい |

|

| 大型輸送ヘリコプターMi-26は、まさかの8枚翼(現役ヘリでは世界最重) |

|

| 一部の機体は中にも入れる |

|

| かつては共産党の幹部しか座れなかった(と思われる)ソファー |

|

| 航空機エンジンの展示も凄かった(ソ連はエンジン技術大国でもあったのだ) |

|

| 博物館の売店は古道具屋のような趣きだった(もちろん私は買い漁った) |

広大な敷地の一隅に、小さな売店があった。

質素なスピーカーからウクライナの歌謡曲みたいなのが気だるく流れていて、そのおかげで(軍用ヘリに囲まれているのに)不思議に平和なムードが醸し出されていた。

この感じはなかなか悪くない、と思った私の耳に、いきなり日本語の曲が飛び込んできた。

『夏の朝の

寒い朝の

霧の中を

ふたりドライブした』

この特徴的な女性ボーカル・・・聴いたことがある・・・ええと、誰だっけ・・・あっ

そうだ、これは野宮真貴だ。

ウクライナ航空国立博物館の売店のスピーカーから、いま、ピチカート・ファイヴの名曲「野いちご」が流れてきたのであった。

『夏はすぐに終わるのに

ここでふたりはまだ

恋をしてるなんて』

野宮真貴が、静かに歌う。

『こいを、してる、なんて』

5歳の息子が、真似をして歌う。

『ららららら

ららららら

らららららららら ら ら』

ソ連製の戦闘機を背に、ピチカート・ファイヴと5歳児が、一回性の抒情を生みだした。

1986年4月26日1時23分、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国キエフ州プルィープヤチ、チェルノブイリ原子力発電所4号炉

(長い沈黙)

二ヶ月後にモスクワに行きました。駅から墓地へ、彼のもとへ。墓地で陣痛がはじまってしまいました。夫に語りかけはじめたばかりのとき。救急車が呼ばれ、アンゲリーナ・ワシーリエブナ・グシコーワのもとで出産しました。彼女は当時から「この病院で生むのよ」といってくれました。予定日より二週間早いお産でした。

見せてもらった。女の子でした。

(中略)

あのときはもっとさけんだんです。いま脳卒中を起こしたあとなので、泣いたりさけんだりできないんです。でもお話しします。まだだれも知らないことを。私が娘を、私たちの娘をわたさないというと、彼らは木の小箱を持ってきました。「赤ちゃんはこのなかです」。見ると、おくるみに包まれているんです。娘がおくるみに……。私は泣きだしました。「この子を夫の足元に埋葬してください。この子は私たちのナターシャだと伝えてください」

お墓には <ナターシャ・イグナチェンコ> の名はありません。夫の名前だけ。娘には名前もなにもありません。

二ヶ月後にモスクワに行きました。駅から墓地へ、彼のもとへ。墓地で陣痛がはじまってしまいました。夫に語りかけはじめたばかりのとき。救急車が呼ばれ、アンゲリーナ・ワシーリエブナ・グシコーワのもとで出産しました。彼女は当時から「この病院で生むのよ」といってくれました。予定日より二週間早いお産でした。

見せてもらった。女の子でした。

(中略)

あのときはもっとさけんだんです。いま脳卒中を起こしたあとなので、泣いたりさけんだりできないんです。でもお話しします。まだだれも知らないことを。私が娘を、私たちの娘をわたさないというと、彼らは木の小箱を持ってきました。「赤ちゃんはこのなかです」。見ると、おくるみに包まれているんです。娘がおくるみに……。私は泣きだしました。「この子を夫の足元に埋葬してください。この子は私たちのナターシャだと伝えてください」

お墓には <ナターシャ・イグナチェンコ> の名はありません。夫の名前だけ。娘には名前もなにもありません。

チェルノブイリ・ツアーに参加する

キエフ市内からチェルノブイリ原子力発電所に行くツアーがある。ガイドする会社は、CHERNOBYL TOUR。わかりやすい名前である。過酷事故が発生した1986年以来、このサイト・ツアーを仕切っているとのことだ。

日帰りコースで99ドル。当日のバスで現金払いするルールだが、私は現金を盗まれたので、事務所に押しかけてクレジット払いにしてもらった。わりに融通の利く会社であった。

放射線量の高い区域に入るため、小さい子どもは参加できない。そこで奥さんに頭を下げて(私の特技だ)、ひとりで行かせてもらうことにした。

「最少催行人数に満たない場合はキャンセル」との事前説明で心配していたが、朝7時半の集合場所(皮肉にも私が財布をスラれた場所の目の前だった)には、50人を超える老若男女が屯していた。チェルノブイリ・ツアーは、大人気だった。

ツアー会社は、私が参加した日帰りコースのほかにも、「1泊2日で立ち入り制限区域に生息する野生動物をウォッチするコース」とか、「ヘリコプターで上空を遊覧するコース」とか、さまざまな趣向を取り揃えている。

事故から30年以上が経過して、ある種の観光地化が進んでいるのだ。

バスに乗る前にはパスポ―トを検められる。同乗者たちはみんなヨーロッパ出身のようだ。登録時に「ウィーン在住」と記したので、そういうグループに組み入れられたのだろう。

丸一日のツアーに参加して、私はひとつの考えに思い当たった。それは、本コースの眼目はもちろん原子力発電所(の跡地)なのだが、でもそれ以上に参加者が関心を寄せていたのは、放射能汚染によって時計が止まってしまった廃墟の街並みである、ということだ。

日本でも一時期「産業遺産ツアー」が注目を浴びたが、あれに相通ずるものを私は感じた。しかし、チェルノブイリ・ツアーは日本のそれよりも時代が新しく(産業遺産は明治~昭和を主対象とするが、ソ連崩壊は平成に起きたことだ)、それでいて文化的・社会的な非連続性は日本より大きい。

チェルノブイリは、ヨーロッパの人たちにとって、いわば「遠景としての近過去」あるいは「最も新しい遺跡」のようなものとして捉えられているのではないか。ここまで耳目を集めているのも、だからこそなのではないだろうか(そして注意深く観察すると、北欧・中東欧からの参加者がとても多いことに気づく)。それが私の暫定的な仮説である。

|

| 仮想敵国からの核ミサイル攻撃に備え、ソ連軍が秘密裏に開発した巨大探知機 |

|

| 鋭い音が1秒間に10回鳴ることから「ロシアのキツツキ」と呼ばれた |

|

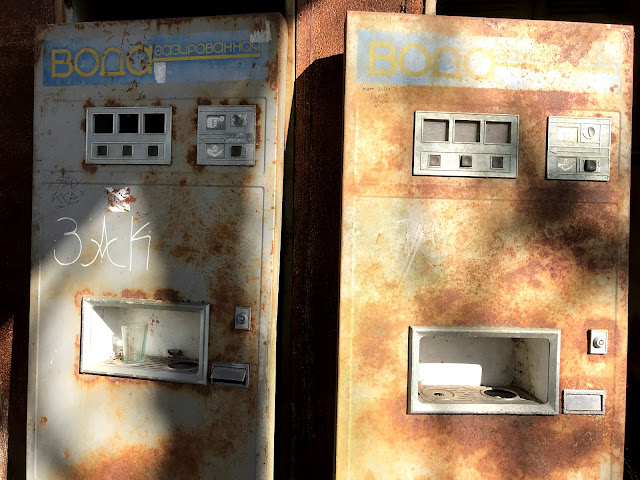

| ソ連時代の自動販売機。物資不足のため、ひとつのグラスを使い回していた |

|

| 事故が起きる前、ウクライナの人たちはこの遊園地で休暇を過ごした |

|

| 観覧車の底部は、いまでも高い空間線量値を示した |

|

| 当時のプロパガンダ・ポスターもそのまま残っている |

|

| ガイドさんが「在りし日の写真」を見せてくれる |

|

| 言葉にならない |

「あなた日本人か?」と、背後から日本語で声をかけられた。

振り向くと、50代半ばとおぼしき女性が微笑んでこちらを見ている。

彼女はヤマモトさん(仮名)という苗字で、九州の出身であるという。

でも、なんだか話がうまくかみ合わない。

というより、私の日本語がうまく通じないのだ。

しばらくして、事情が呑み込めた。

ヤマモトさんは、カザフスタンのアクトベに生まれた。下の名前(First Name)もカザフ系のそれである。いまはドイツのデュッセルドルフに移り住んで、ドイツ人のパートナーと生活を営まれているという(このツアーにも一緒に参加されていた)。

つまり彼女は、もはや日本語を必要としない暮らしでいらっしゃるのだ。私がiPadで見せた息子の写真に「甘い・・・」とつぶやいた彼女の言葉は、だからおそらくドイツ語の「Süß」の直訳から来ている。ドイツ語で「かわいい」と「甘い」は同じ単語なのだ。

「今日の・・・おはようございます・・・たまご・・・」と彼女は言う。どういうことか。それは「今朝は卵料理を食べました」という意味なのであった。

「卵料理は、おいしいですよね」と私は応えた。

「おはようございます」とヤマモトさんが言った。もうすぐ日没の時間だった。

ヤマモトさんは、ドイツ語とロシア語とカザフ語を解するが(そのためウクライナ語も少しできるが)、英語と日本語はあまりわからない。

ヤマモトさんの旦那さんは、ドイツ語と英語を解するが、日本語とロシア語はわからない。

そして私は、英語と日本語を解するが(ドイツ語と中国語は初歩の初歩レベル)、ロシア語もカザフ語もまったくわからない。

そういうわけで、まずヤマモトさんが旦那さんにドイツ語で何やら話し、それを旦那さんが英語に翻訳して私に伝える。このような形で、我々は意思の疎通を図るようになった。

|

| チェルノブイリの売店で、コーヒーを奢ってもらった |

私がヤマモトさんから伺ったのは、彼女のルーツの話であった。

ヤマモトさんのルーツの話。

彼女のお祖父さんは九州の古い家の出で、前途有望の青年だった。長じて満州国に渡航し、そこで美しい女性(つまりヤマモトさんのお祖母さん)と知り合った。

ふたりは貧しくも穏やかな暮らしを紡ぎ、そのまま満州の地に骨を埋めるはずだった。

しかし、ときは大日本帝国の時代。満州国は十五年戦争のために焦土となり、お祖父さんは戦功を上げつつも、最終的には九州に送還、お祖母さんはカザフ・ソビエト社会主義共和国に強制移送となった。

そのお祖母さんの孫娘が、いま私の目の前にいるヤマモトさん、という話であった。

一日が終わって、ヤマモトさん夫妻と私は、手を振って別れた。それぞれの持ち場へ、それぞれの人生へと戻っていった。

数日後、ウィーンに帰宅した私は、Facebookでひとつのメッセージを受信した。

ヤマモトさんからだった。(我々は「新しい友達」になっていた)

彼女は、文字ではなく、ボイス・メッセージだけを送信していた。

再生ボタンを押してみたら、最初の10秒くらいは無言であった。

川のせせらぎのような音が、わずかに聞こえてきた。

「Satoruさん・・・」と、ヤマモトさんが日本語で言った。

「Satoruさん。わたしは、いまは、リヴィウに、います・・・」

川のせせらぎが聞こえてきて、再び、長い沈黙を埋めた。

私は、リヴィウのことについて考えながら、次の言葉を待った。

「Satoruさん・・・」と、ヤマモトさんの優しい声がした。

また10秒ほど、無言の時間があった。

川のせせらぎが聞こえてきた。

ボイス・メッセージは、そこで終わった。

「ヤマモトさん・・・」と、私は、思った。

コメント

財布、というか現金のみを盗まれるなんて、欧州に住んでる(たぶんふつうの日本人よりかは警戒心の強い)方でもあるんだ、、、と変なところに感心してしまいました。

楽しく文章を読んでいますが、ご家族の苦労は、そりゃあ、あるでしょうね。

でもとっても(いっていいのかな)、面白いです。

前のブログ「バークレーと私」も楽しく拝見しました。難しくて読み飛ばしたところも多数ありましたが。

どうやら、同じ村上春樹好きとして、これからもブログ楽しみにしております。

さとるさんはじめご家族の皆様が、健康で楽しい生活を送っておられるよう日本からお祈りしております。

ともかく、いつも楽しく拝見しております。

さとるさんとご家族が、楽しい(めげない)欧州生活をおくられ、その欠けらをこれからも見せていただくのを楽しみにしております。

ウィーンには風情豊かなカフェがたくさんあることで知られていますが、でも「コメダ珈琲店のサービス精神には及ばないよな」というのが私の個人的意見です。あのモーニングセットのボリューム感には及ばない。

十数年前、大学を卒業する数日前に、村上春樹さんからメールを頂戴して(不定期に開かれる読者からの質問に応える企画で)、本に載ったことがあるのが私のささやかな自慢です。

これからもご愛読いただけると幸いです。それでは!

これからも続けてください。

この目を引くタイトル, noteでのインド詐欺に遭ったあのバズ記事を意識なされたかな...と思ってたら...読んでみたら全っ然、違くて... 金銭を盗られた事件すら霞んでしまうような奥深い物語があって...こりゃすげ~ってなりました。これからも楽しみにしてます!!

noteのインド詐欺(?)記事は寡聞にして知りませんが、これから旅する人に対しては他山の石として、すでに被害に遭われた人に対しては弱々しい微笑みを湛えたシンパシーとして、拙稿がうまく機能することを願っております。本当に。