ナチスドイツと東京メトロが共存する空間(ウィーン交通博物館)

公園は寒すぎるし、動物園は寒すぎるし、テラス席は寒すぎる。とにかく寒すぎるのだ。

そういうわけで、部屋遊びに飽きた子どもたちの欲求を開放させるためにも、技術博物館(遊び場が充実)とか、Monki Park(同左)とか、Dianabad(屋内プール)といった具合に、いくつかの「冬用スポット」を確保することが重要になってくる。

そのひとつに、交通博物館(Verkehrsmuseum Remise)がある。

|

| 廃止された駅がそのまま博物館に使われていて息子は大興奮。ジャケットを脱ぎだした |

|

| 線路の区域内に立ち入る「非日常感」に息子は大興奮。ジャケットを脱ぎだした |

|

| Sonderzug(臨時電車)という既知の単語に息子は大興奮。ジャケットを脱ぎだした |

興奮ポイントがあり過ぎる

この博物館は、1865年にウィーンではじめて使われた馬車鉄道(Pferdetramway)から、現役ばりばりの地下鉄「U-bahn」までの鉄道史を、気前のよい実物展示と子どもたちを喜ばせるギミック満載で紹介する施設である。我が息子たちは、すでに入り口の時点で声のトーンが1オクターブ高くなっていたが、

車庫に侵入しているような展示手法が醸し出すスリル感や、

(ちなみに1年前、ドイツ語のアナウンスがわからず回送電車に乗ったままFloridsdorf駅近くの車庫に運ばれてしまったことがあって、息子はこのときのことをずっと覚えている)

20世紀前半のトラム(路面電車)のシックな内装や、

地下鉄「U1」と「U3」の実路線を運転できるシミュレーターや、

木造りの模型で遊べるコーナーで、その逐一において喜びを全身で表現してゆく。鉄道への愛の追求には果てしがないのであった。

|

| お金を払えばトラムの貸し切りパーティーができる |

時間の「遠近法」に危うさが出てくる

とはいえ、鉄道への愛については、私にとっても他人事ではない。幼年から成年に至る過程で、すでに通り過ぎて、鎮静していたはずの情熱。それがウィーンの歴史に触発され、あるいは息子たちの無償の集中に触発され、私の内燃機関に再び温度上昇がみられてきたのだ。

だが私は5歳児ではなく36歳児なので、その関心の傾けかたに然るべき変化が生じている。

具体的には、

こういう写真にどうしても吸い寄せられてしまう。避けがたい胸の高鳴りを覚えてしまう。

ここで私の興奮ポイントを説明すると、上記の写真の「Meidling Hauptstraße」駅は現在のウィーンにも存在するし、ほかにも「Praterstern」「Karlsplatz」など、登場する固有名詞が2019年のそれとほとんど一致している。

これに加えて、特にリンク内の中心部は街並みが当時とあまり変わっていないこともあって(都市設計が早くから完成していたということだろう)、自分には遠い過去の出来事と思っていたものをふいに目の前に突き出されたような、時間の「遠近法」がディスターブされてゆくような危うさが出てきて、どうしても写真を見つめざるを得ないのである。

教習映画の味わい深さよ

もうひとつ、私の心を捉えたのは、1920~30年代の教習映画である。この時代の映画なので、もちろんサイレント(無声)だ。ちなみに私は、大学の物理学科の授業をさぼってサイレント映画ばかりを観ていた時期があって(バスター・キートンとエルンスト・ルビッチの初期作品を愛していた)、卒業後は活動弁士になろうかと真剣に考えていたこともある。

サイレント映画というと、どうにもカビの生えた懐古主義のように思われる向きもあるかもしれない。しかしそれは間違いである。音を出さずに短い尺で、シンプルな映像と文字だけでストーリーを伝える技法などは、スマホやタブレットで動画再生するのが日常となった現代人の感性にこそ(100年くらいの長い一周を回って)むしろ合うのではないか・・・というのが私の小さな持論である。

まあそれはともかく、鉄道の動力が蒸気から電気になって――つまり文字どおりの「電車」が普及しはじめて――間もない時期だったこともあってか、「電車は速いので気をつけよう」みたいな、ものすごく基本的な事柄をものすごく丁寧に啓蒙していて、たくまざるユーモアが結果的に生まれている。それがこの教習映画の見どころである。

|

| そんなことをしていると・・・ |

|

| こうなるぞ! |

|

| 窓から腕を出すと・・・ |

|

| 痛い目にあうぞ! |

|

| 車を止めるな! |

|

| 順番を守れ! |

|

| 死ぬぞ! |

これは教習映画なので、基本的にはフィクションというか、登場人物はすべて演技でやっている。そのはずなんだけど、でも「この人はもしかしてマジに怪我しちゃったんじゃないか」と思わせる危ういのもときどきあって、それがまた、法令遵守の大切さを観る者に喚起させる演出効果となっている。その意味において、この映画は実に傑作である。

(註:ウィーン生まれの伝説の映画監督エリッヒ・フォン・シュトロハイムなどは実際に撮影中に死者を出しているので、予断を許さない面はたしかにある)

恥ずべきなのか、誇るべきなのか

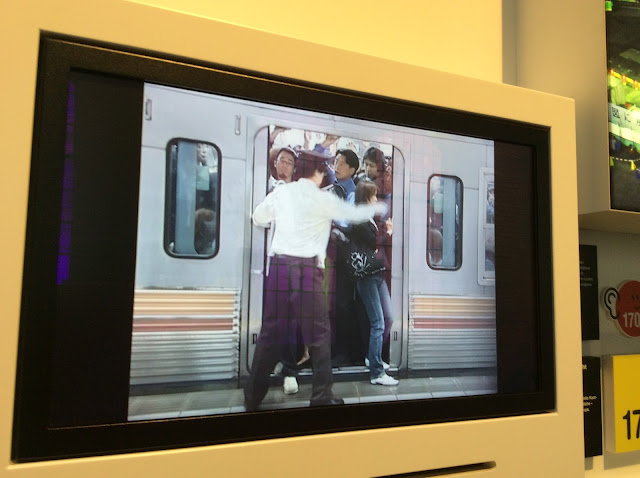

展示コーナーの最後では、ウィーンから視野を転じて、北米からアフリカまで世界各国の電車が紹介されている。最新技術を駆使した車体、モダンな駅設計など明るい内容が多勢を占めるなかで、ひときわ異様な迫力を出していたのが、我らが日本の展示であった。

東京メトロが設立した2004年、水曜日23時の渋谷駅(Shibuya Banhof)の乗車風景を撮影した短篇の映像作品である。

説明文をみると、「東京には、押し屋(Drücker)という職業があって、混雑のピーク時に人を電車に押しこむという業務を遂行している」などと書いてある。

そこを突いてきたか、と私は思った。

そうか、そこに注目されてしまったか。

映像内の電車は、けれども一向に発車しない。たぶん何かのトラブルがあったのだ。開きっぱなしのドアに、憔悴した顔の人たちが次々と乗り込んでゆく。車内はもうくんくんになっているのだが、それを押し屋が無理に押し込んでいくものだから、くんくんが変じてぐんぐんになってくる。そうした様子を固定カメラが冷徹に捉えている。

「Nicht...」とつぶやく声があり、振り返るとウィーン住民とおぼしきカップルだった。たしかにウィーンの地下鉄ではあまり考えられないシチュエーションである。まあちょっとこれはNichtかもしれない。ちょっとあり得ないかもしれない。

このとき私の心は、「こんなシーンを晒されて、日本人として面目ない」と恥じる気持ち、それから「どうだざまあみろ、これが日本のサラリーマンのスーパーパワーだ」という(いくぶん屈折した)誇らしい気持ちが、およそ半分ずつくらいのブレンドになっていた。

なんだよそのスーパーパワーって、という自己批判的な気持ちにもしばらくしてなった。

|

| おつかれさまです |

ここで興味深かったのは、息子(5歳)の反応が、先のオーストリア人と概ね同じであったことだ。

「ああっ・・・これはもう乗れないよ!」とか、「人がいっぱいでギュウギュウだよ、もうだめだ・・・」とか、約15年前の乗客たちを本気で心配しているのだ。

でも考えてみれば、彼の人生において東京の満員電車は未体験ゾーンであるのだから(これはやはり幸運と呼ぶべきだろう)、当然といえば当然かもしれない。

ちなみに、「しなくてもよい苦労はしなくてよい」というのは、私が将来息子に伝えたい数少ないメッセージのひとつである。

U-Bahnの缶を買う

帰りぎわに、博物館のお土産コーナーでこの缶を買った。

ウィーンを歩けば必ず目に入る地下鉄U-Bahnの「U」のロゴが、子どもたち(と私)の心をグリップしたのだ。側面には路線図も描かれていて実用的でもある。

しかし、いまではどういうわけか、

しまじろうとはなちゃん(しまじろうの妹)の風呂桶として使われている。まあ、それはそれでいいのだけれど。

年間パスのNカード(Niederösterreich-CARD)を使えば、大人でも無料だ。

冬場にクリスマスマーケットが開かれたり、イースターの日に家族向けイベントがあったりするので、そういう時期を狙って訪れるのも一案かもしれない。

コメント